目次

排卵・妊娠の仕組みについて

タイミング法を説明する前に、排卵や妊娠の仕組みについて簡単に解説します。

妊娠するためには「排卵日に性交のタイミングを取らないと駄目!」ということは、皆さんご存知かと思います。そもそも「排卵日とは?」どのような日をいうのでしょうか?

排卵とは?

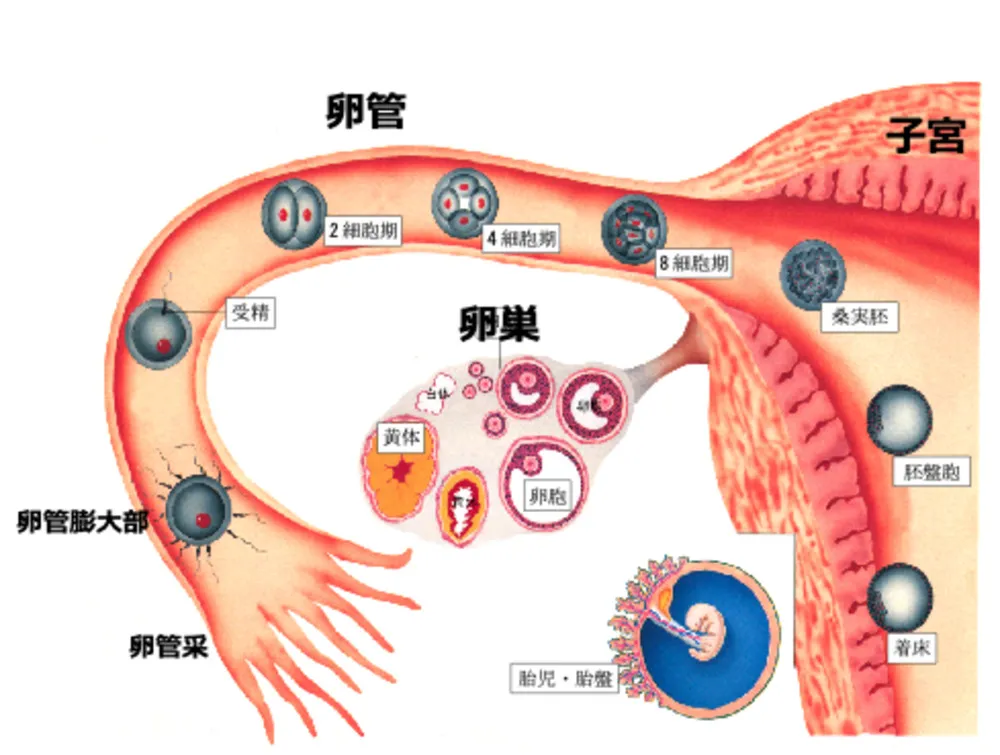

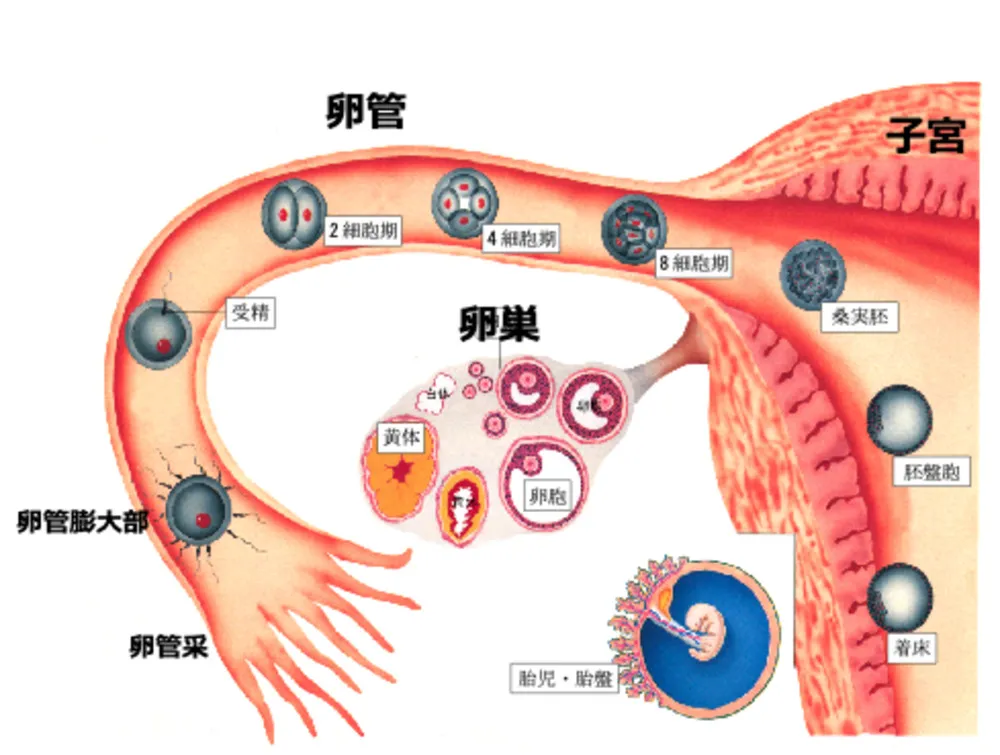

卵子は、卵巣の中にある卵胞という袋の中にいます。卵胞は、脳下垂体から分泌されるホルモンの刺激により、卵胞内のパラクラインおよびオートクライン因子が働いて成熟を始め、その中から最も成熟を進めた選ばれた1つの卵胞が「成熟卵胞」となって「卵子」を排出します。これが「排卵」です。

排卵日とは?

排卵する日を「排卵日」といいますが、月に1回しかありません。この排卵日に卵子と精子が出会うことができた時に妊娠します。ですから、妊娠するためには排卵日に性交をとることが望まれます。

月経周期が28日の場合、排卵日は14日目頃に起こります。ただし生理周期にも個人差がありますので、必ずしも14日目頃とは言い切ることはできません。また生理周期が安定している女性でも毎月の排卵日は前後しますので、排卵日をピッタリ決定することは意外に難しいのです。

排卵された卵子の寿命は? 精子の寿命は? 出会うチャンスは何時間?

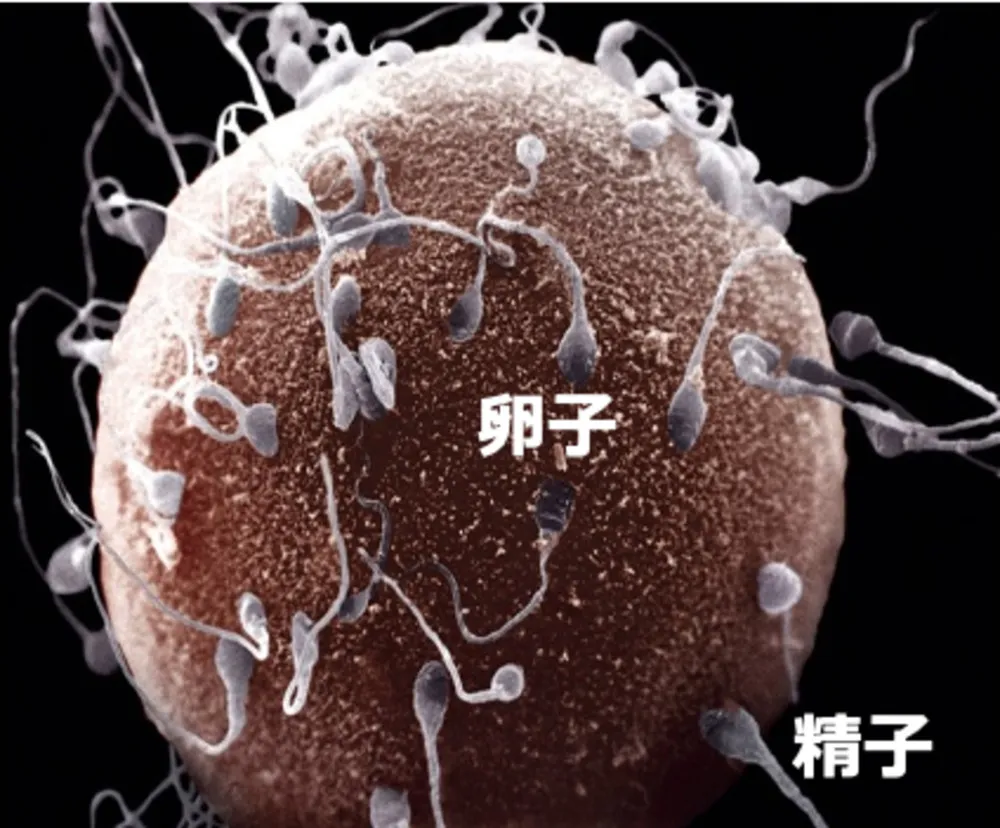

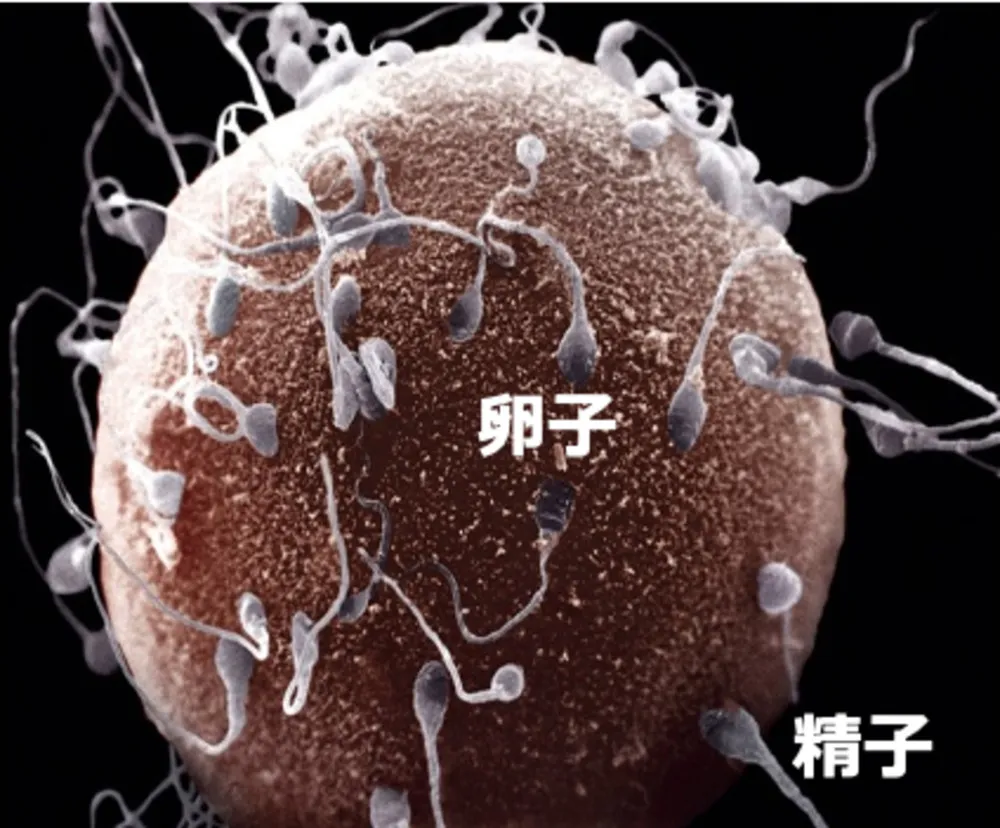

排卵された卵子の寿命は約24時間といわれています。排卵後の卵子は卵管先端の「卵管采」に取り込まれ、その奥の「卵管膨大部」で遡上してくる精子を待ちます。精子の寿命は約72時間ですが、受精が起きる可能性があるのは約半日です。この短い間に卵管膨大部にいる卵子と遡ってきた精子が最適なタイミングで出会わなければ受精しません。

排卵が近くなると増えてくる「頚管粘液」の役割は?

排卵が近づくと子宮の入り口には、精子が通り抜けやすいように「頸管粘液」という透明で粘性の高い分泌物が増えてきます。性交により腟内に射精された精子は頚管頸管の手伝いもあり、子宮内に泳ぎ上がり、卵管を通って卵管膨大部に達します。実際のところ、ごく僅かの選ばれた精子しか、卵管膨大部にいる卵子のもとに到達することはできません。

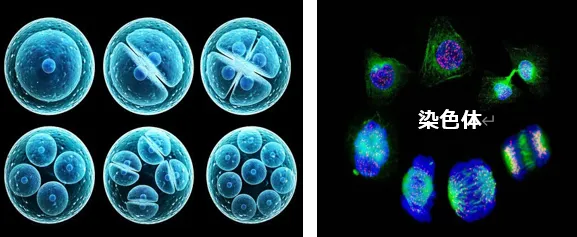

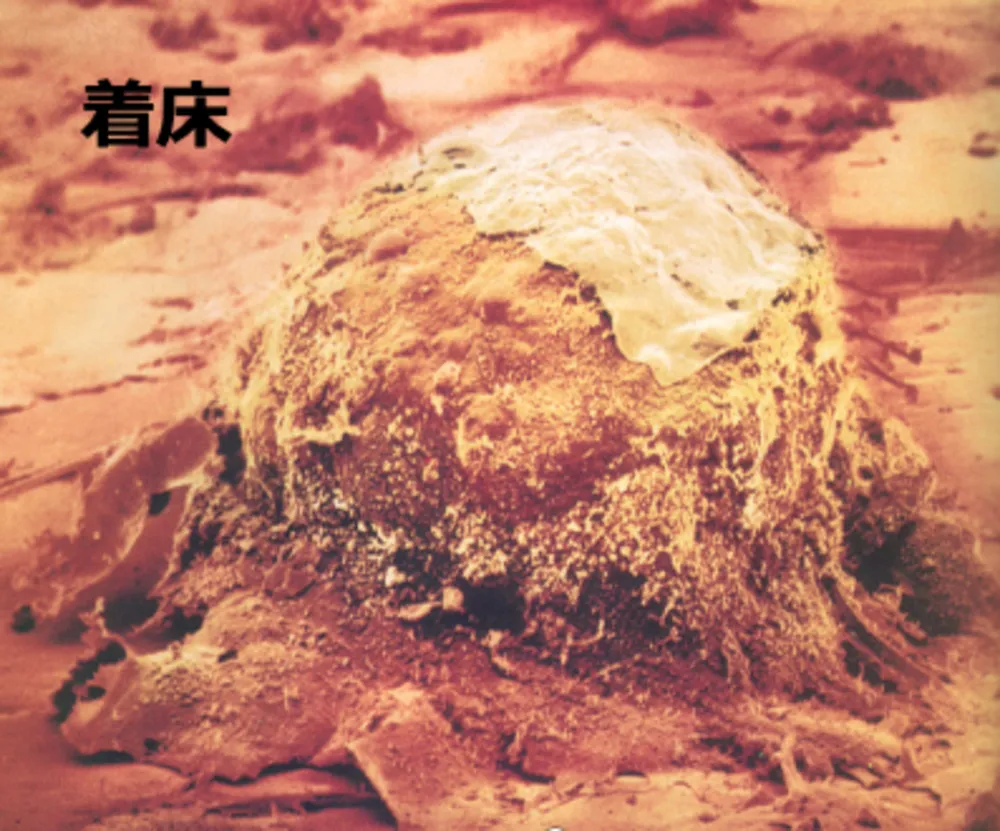

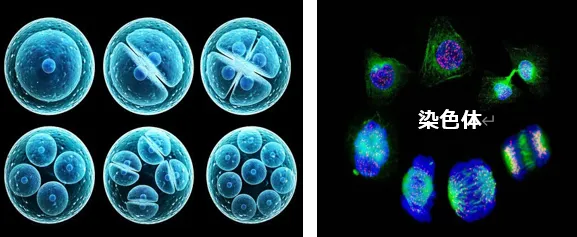

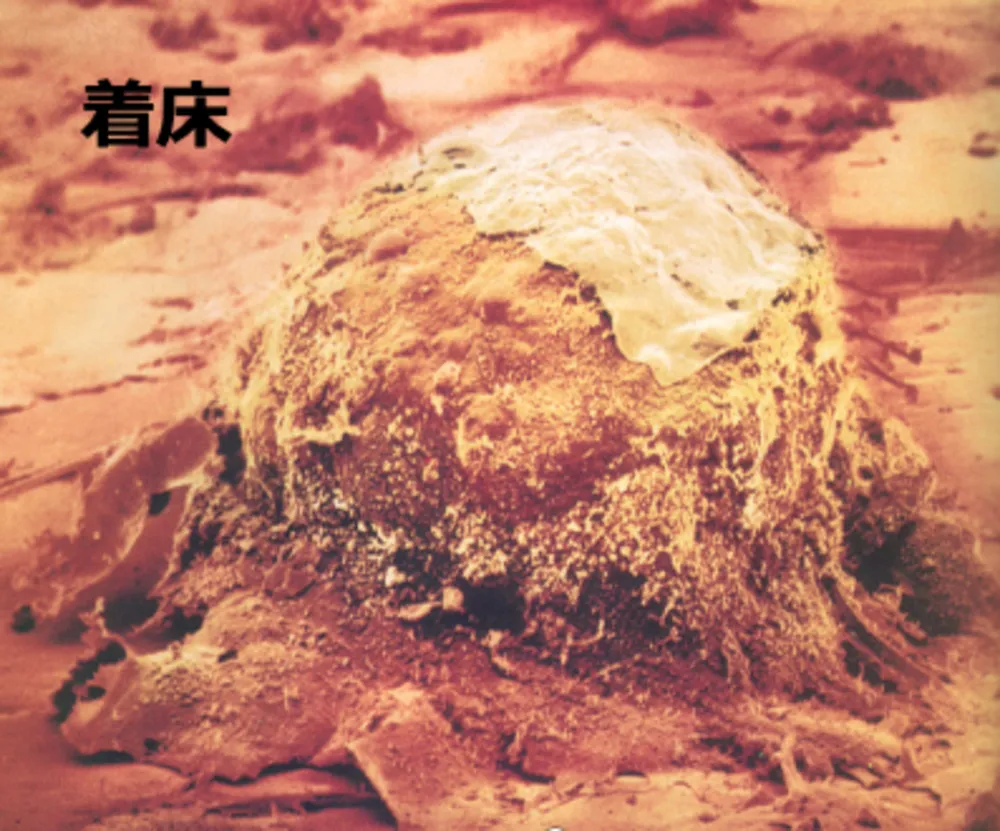

受精できた精子と卵子は受精卵となって細胞分裂を始めます

受精した卵(受精卵)は、卵管内で細胞分裂を繰り返し(写真上段 左)、5日ほどかけて子宮内に移動します。奇跡的な精子と卵子の出会いから7日目頃には、受精卵は子宮内膜に着床(写真下段)し、妊娠に向けて成長を進めます。

受精卵の細胞分裂(左)に伴って染色体が動き出す(右)

妊孕性のある夫婦の場合は、排卵期に避妊をせず性交を営むと一定期間内に大多数の方が妊娠していきます。この一定期間を過ぎても妊娠しない場合に「不妊症」と診断します。日本産科婦人科学会では「一定期間を1年」としていますが、不妊の原因は夫婦毎に異なりますので一概に1年と言い切ることはできません。とくに卵巣機能(卵子を形成する力)は高齢化に伴って低下して妊娠し難くなることは事実ですので、女性の年齢によっては早めに専門施設を受診されることをお勧めします。

タイミング法とは?

タイミング法とは、妊娠することを目的に排卵日を診断して性交をとるタイミングを併せて指導する方法です。前述したように、月経周期が28日の場合の排卵日は14日目頃に起こり、しかも卵子の寿命は約24時間、精子の寿命は約72時間、受精が起きる可能性があるのは約半日ですので、この短い時間内に卵子と精子が適切なタイミングで出会う必要がありますので、妊娠しやすいベストタイミングは排卵日の直前になります。

しかし、排卵日をピッタリ決定することは意外に難しいので、推定排卵日の数日前から経腟超音波検査で卵胞を測定し、卵胞の直径が20mm位になった時期に合わせて血中ホルモン値も測定し、厳密に排卵日を推定して性交を取るべき最適な日を指導します。

タイミング法を始める前に必要な検査は?

タイミング法を試みる前に、自然に妊娠できる可能性を裏付けるための最低限の検査をする必要があります。夫側は、精子の精密検査を実施し、精子妊孕性(精子の妊娠させる力)を診断しておくことが不可欠です。一方で妻側は、卵巣機能の正常性(受精できる卵子を排卵できているのか)や卵管疎通性の有無(排卵した卵子が精子と出会えるのか)等を確認しておく必要があります。

タイミング法の成功率は?

タイミング法の成功率は20%前後といわれていますが、一概に○%ということはできません。

上述しましたが、不妊でない夫婦は自己管理で「そろそろ排卵かな?」という時に、避妊をせず性交を営み、1年以内には妊娠される場合が殆どです。

一方で不妊である夫婦は、専門施設に通院して色々な検査をして、また少しでも妊娠率を上げられるように内服薬や注射で卵巣を刺激して排卵を誘発した上でベストなタイミングを取る日を指導されても、なかなか結果に繋がらない場合も多いのも事実です。

医師の指導管理のもと、3周期ほどタイミング法を試みて妊娠できない場合には、人工授精や体外受精、顕微授精等の生殖補助医療への展開も考慮された上で、担当医師と相談することをお勧めします。

タイミング法で重要なポイントとは?

(1) 基礎体温をつける

「毎朝基礎体温を記録することは面倒だわ!」と思われていらっしゃる女性も多いことと思います。その必要性に関しては色々な意見もありますが、コストや痛みを伴うことではありませんし、排卵を予想するために役立ちますので、なるべく基礎体温をつける習慣を身につけましょう。

(2) 排卵期に伴う自覚症状を把握する

自分で排卵日のタイミングを掴むことは なかなか難しいですが、排卵が近づくと頸管粘液という透明で粘性の高い分泌物が増えたり、また胸が張って痛かったり、下腹部に膨満感を感じたり、というような症状がでてきますので、自覚できたらタイミングを試みるように心がけることも大事です。

(3) 禁欲期間を管理する

タイミングを取る日の精子の状態にも気遣いをしなくてはなりません。事前に専門施設における精子の精密検査で、精子異常が否定され、精子の品質が保証された場合においても、排卵日に合わせた最適な禁欲期間で射精しなくてはなりません。つまり禁欲期間が長すぎても短すぎてもいけないということです。ですから、夫も妻の推定排卵日を意識しながら自身の精子の管理をしなくてはならないのです。

確率を高めるために排卵誘発剤を使うメリットとデメリット

妊娠できる可能性を少しでも上げられるように、内服薬や注射で卵巣を刺激して卵胞(卵子を入れている袋)の成長を促進させる「排卵誘発法」が取り入れられる場合もあります。

(1) この場合は、薬剤の効果を厳密に判定するために、経腟超音波検査による卵胞測定とともに、血中ホルモン値も測定しなくてはなりません。

(2) またベストなタイミングを取る日を指導するにあたり、排卵を起こさせるための注射も必須になりますので通院回数や費用の負担が増えます。

(3) 排卵誘発剤の副作用として、卵巣が腫れて腹部に圧迫感を与えたり、腹腔に水が溜まったり(腹水貯留)、頭痛、眠気、吐き気、下痢、呼吸困難などの様々な症状が現れることもあります。

いずれにしろ、担当医師による丁寧な診療、管理が必要になります。

ステップアップを検討する時期

繰り返しになりますが、医師の指導管理のもと、3周期ほどタイミング法を試みて妊娠できない場合には、人工授精や体外受精、顕微授精等の生殖補助医療への展開も考慮された上で、担当医師と相談することをお勧めします。

注意点としては、人工授精、体外受精、顕微授精等の生殖補助医療には、それぞれにメリット・デメリット・リスクがありますので、単にステップアップすれば問題ない!ということではなく、十分な知識を備えた上で ご夫婦に最適な治療法を選択することです。解りやすく言えば、不妊原因は夫婦毎で多種多様ですので、夫婦毎に適正な治療法が異なるからこそ、自分たち夫婦に合った「最適な不妊治療を選択」しなければ成功に近づくことはできないと言うことです。

まとめ

妊活を考えているご夫婦へのメッセージです。最初に「精子の質=精子機能」を調べることができる精密検査を行ってください。「精子の真の妊孕性」を把握できることにより、その後の「適正な指針」が精子側から具体化しますので、最も効率的な妊活法になります。

黒田IMRは、院長が長年にわたり精子学を専攻していることもあり、精子側の関連技術に特化しています。初診時には、一般精液検査では検知できない「精子の中に隠れ潜んだ異常=精子機能の異常」まで正確に調べることができる「高精度な精子検査」を実施しています。また精密検査の結果から精子妊孕性を見極めて、医療介入が必要な場合には、その方の精子のタイプに合った「最適で安全な個別治療プラン」を組み立てた上で特殊技術を提供しています。