目次

生殖医療の主流である顕微授精

生殖補助医療は、できるだけ卵子の近くに精子を届けることを目指してきた技術です。その根底には、精子の数が少ないのであれば「限られた精子で受精の可能性を高める」、精子の運動能力が低いならば「精子が卵子に泳ぎ着くまでの精子のエネルギー消費を少しでも抑える」といった考え方があります。

生殖補助医療の中でも顕微授精という技術は、1匹の精子を卵子に注入し人工的に授精させることができるという合理的な方法 「受精に必要な精子数が1匹でいいこと」「受精率を上げられること」 等の利便性から、顕微授精が用いられる範囲が急速に広がり、今や生殖補助医療の授精法の約80% を占めています。

我が国の少子化問題が深刻化する中、2024年現在では、およそ10人に1人が生殖補助医療で誕生していますので、顕微授精によって たくさんの赤ちゃんが産まれているのも事実 です。しかし、現行の顕微授精には『大きな問題』が残されています

顕微授精のこれまで

これまで顕微授精においては、「どのようにして」精子を卵子に入れるか? という技術面について詳細に論議されてきました。一方で「どのような」精子を選ぶのか? 1匹の精子を選ぶ基準に関しては学術的に検討されることなく、未だに「頭部が楕円形をした運動精子=良好精子」という漠然とした精子性善説のイメージ で行われています 。科学的な根拠に基づいた医療(EBM:Evidence-Based Medicine)がないままに ピックアップした1匹の運動精子を顕微授精に用いています。ここに 『顕微授精のリスク』 があります (

顕微授精の弱点・顕微授精の問題点

前述しましたように、顕微授精に用いる精子の選定は「運動精子=良好精子」という、精子性善説に基づいて行われている現状ですが、 そもそもヒトの精子においては性善説が成り立ちません。 多様な機能異常が隠れ潜んでいます 。つまり、『運動精子≠良好精子』 『隠れ精子異常』 隠れ精子異常が発症する背景には 遺伝子異常が関与 していますので、性善説に基づいた精子選定による現行の顕微授精では、受精すると危険な隠れ異常精子を人工的に授精させてしまうリスク があります命を誕生させる生殖医療において最も怖い点 顕微授精は単に「精子の数が少ない」という「精子の量的な不足」のみを補える技術であり、「 DNA損傷をはじめとする隠れ精子異常」言い換えれば 「精子の質的な異常」を克服できる技術ではありません ので、 生まれてくる子供の健康にも悪い影響が生じる可能性 精子側のEBMに基づいた詳細情報がないままに実施する現行の顕微授精は、重大なリスクに繋がる弱点 を持ち合わせていますので、慎重に顕微授精の治療選択をしなければなりません。

胚培養士の責任と生殖医療のあり方

多くの不妊治療施設では、「胚培養士」が顕微授精の実施を担当しています。胚培養士は、生殖医療現場の分業化(効率化)に伴って登場した、認定資格に基づく職業です。医師や看護師のような国家資格を持った医療従事者ではありませんが、「どの精子を選ぶべきか」を最終的に判断した上で、顕微授精を実施して命を誕生させる医療行為に関わっていますので、胚培養士の責任は重大です。

本来ならば、私たち医師は、「精子の選定から顕微授精の実施に至るまで」の一連の工程を胚培養士に任せるのではなく、安全な命の誕生に向けて「精子の状態が どこまで悪くなったら 不妊治療を断念すべきなのか」という『治療限界』について真摯に論議すべき ではないでしょうか。 もちろん、治療の継続・断念を最終的に決定するのは、治療を受けているご夫婦であることには変わりませんが、私は、生殖補助医療を行う医療従事者の一人として、精子側のEBMに基づいた詳細情報をご夫婦に提供できた上で「安全で有効な」不妊治療を選択していただく ことが極めて重要である と考えています。

精子の機能異常の有無と顕微授精の是非

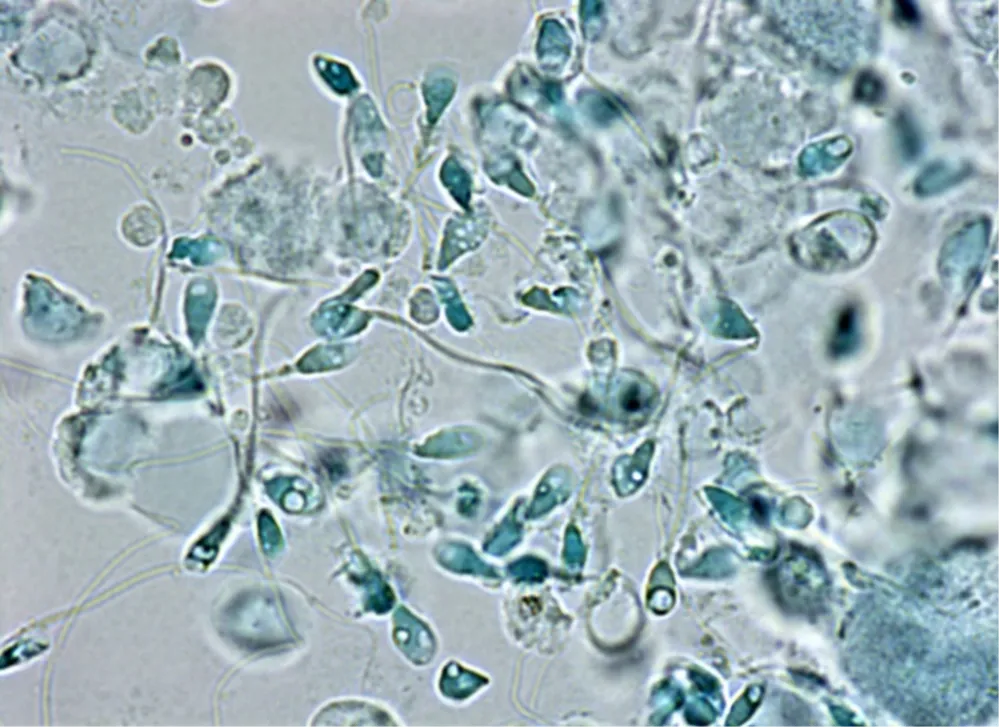

以下の写真は、重度な造精機能障害の運動精子の様子です。

重度な形態異常の運動精子

上の写真からは、見た目だけでも精子の形が明らかに崩れ、頭の形が楕円形の精子は全くいないことがわかります。このような重度な形態異常精子の場合、併せて多様な隠れ異常(DNA損傷をはじめとする精子の機能異常)が進行しているケースが殆ど 。その大半には 『新生突然変異』 という遺伝子異常が関与 治療対象になる男性不妊の大半が、遺伝子異常による精子異常 ということです。遺伝子の組み合わせは人それぞれ複雑に異なりますので、精子異常の表れ方(種類や程度)も個人差が大きくなります。ここに男性不妊治療の難しさ

前述していますが、顕微授精は精子の数的不足のみを補える技術であり、背景に遺伝子異常をもつ精子の機能異常を克服できる技術ではありませんので、精子側から安全な顕微授精を実施するには、事前に(治療開始前に) 「精子機能が正常で、隠れ異常がない精子=卵子に穿刺注入できる安全なレベルの精子 」である ことを確認 する作業、ならびに「安全な精子」を選別 する作業が不可欠 になります(詳細は後述) 。

隠れ精子異常がない場合のみ、安全な顕微授精が可能になる!

精子機能の精密検査の結果、単に造られる精子の数が減っていたり、動きが悪かったりするのみであり、多様な精子機能異常を付帯していない(精子機能が正常で、隠れ精子異常がない)ことが明らかであれば、 「1匹でも精子がいれば、妊娠できる可能性がある」顕微授精という技術は合理的な方法 品質管理できた精子であれば、安全な顕微授精の実施が可能

治療を受けるご夫婦に丁寧にお伝えするとすれば・・・ 「精液の段階では状態が悪かった(見た目の精子数が少ない・動きが悪い等)ですが、精子を選別する技術努力 をした上で、多項目の精子精密検査 を行った結果、精子の品質が良好(DNA損傷率が低い・他の精子機能の異常率も低い等)であることを確認できました。しかし、得られた精子が極めて少ないため、顕微授精の治療を選択します」 という説明になるでしょう。 【重要ポイント】 健康な命を誕生させるための安全な顕微授精を実施するには、事前に(治療開始前に) 1.隠れ異常精子の存在 を正確に確認できること、 2.隠れ異常精子を排除 する技術があること、 言い換えれば、隠れ異常のない質の良い精子を選別 する技術があること、 これらの精子側の関連技術が必要不可欠ということです。

遺伝子異常による隠れ精子異常がある場合は、顕微授精は危険!適応外!

どんなに見た目がよい運動精子でも、精子機能の精密検査の結果、DNA損傷をはじめとする多様な隠れ精子異常が明らかになり、その背景に「新生突然変異による遺伝子異常がある」ことが裏付けられた場合には、安全性の観点から顕微授精は適応外 になります 。生まれてくる子供の健康被害に繋がる可能性を否定できません

隠れ精子異常を写真で見てみましょう!

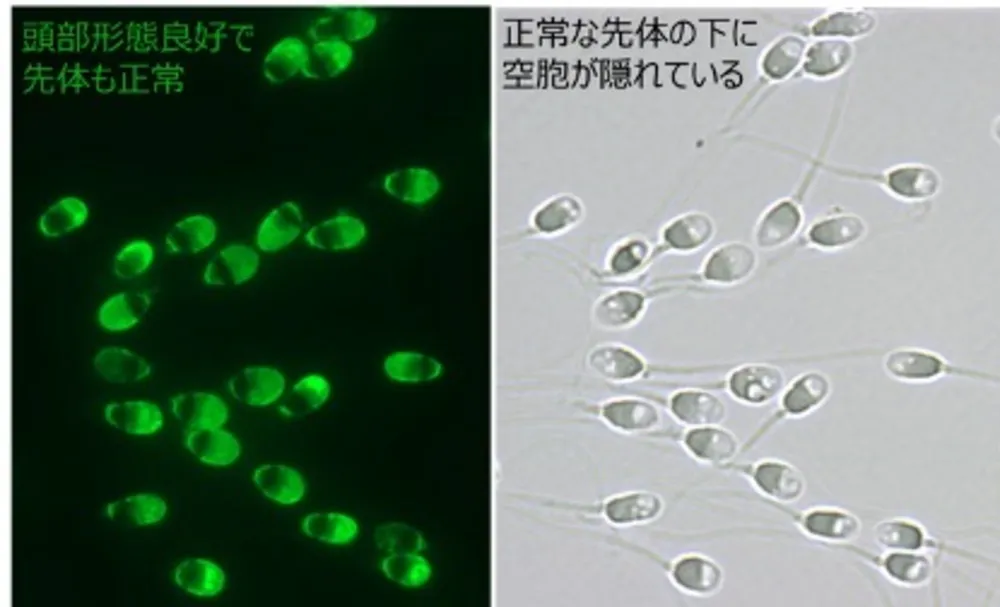

以下の左右2つの写真は、同一精子の写真です。一見、頭部形態が良好な運動精子ですが、精子の中に隠れた機能異常を持っている『隠れ異常精子』の写真です。見比べてください。

左写真では、頭部形態も楕円形で良好で、頭部内の先体も正常ですが、右写真を見ると、精子の中に空胞が隠れている異常精子(頭部空胞精子)である

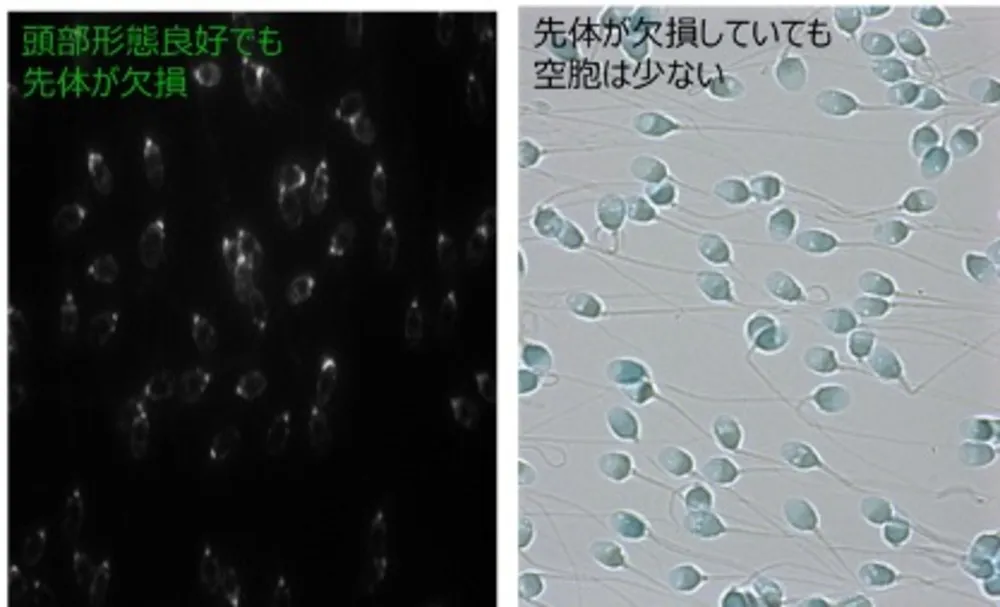

今度は、右写真では、空胞が少なく、頭部形態も良好ですが、左写真を見ると、先体が欠損している異常精子(先体欠損精子)である

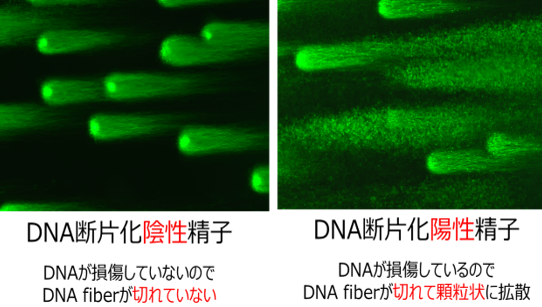

繰り返しになりますが、頭部形態が良好な運動精子の中にも、DNA損傷が隠れている異常精子もあります。下左写真は、DNA損傷がなく、DNA鎖が切断されていません(DNA断片化陰性 運動精子)が、下右写真は、DNA損傷があり、DNA鎖が切断されて粒子状になっています(DNA断片化陽性 運動精子)。

顕微授精のリスク│生まれてくる子供たちへの影響

遺伝子異常が関与する隠れ異常精子が顕微授精に用いられて人工的に授精させられて妊娠、出産に至った場合に、産まれてくる子供たちに与える健康被害の可能性について解説します。【注意点】 今後の不妊治療の方針に関してお悩みのご夫婦は 「顕微授精には、以下のようなリスクがある」 ことを知った上で、 「安全かつ適切な治療を選択する」 ことをお勧めします。 顕微授精の治療選択に関しては、慎重にご検討ください。

先天異常:自閉症スペクトラム障害を含む神経発達障害

顕微授精による出生児の安全性に関しては、未だ不明な点が多いのも事実です。欧米では「顕微授精で生まれた子供における先天異常の発症率が、自然妊娠で生まれた子供と比べて有意に高い」という内容の論文が、これまでにも多数報告されています(※)。また2015年には、コロンビア大学教授のピーター・ベアマン氏らによって、『American Journal of Public Health』という雑誌に「大規模な疫学調査の結果、顕微授精に代表される生殖補助医療で生まれた子供は、自然妊娠で誕生した子供に比べて自閉症スペクトラム障害であるリスクが2倍になる」というデータも報告されました。自閉症スペクトラム障害は、社会性やコミュニケーション、行動面での困難を伴う発達障害の総称です。

上記の内容は、アメリカ政府のアメリカ疾病対策予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)に所管されており、『顕微授精と自閉症スペクトラム障害に因果関係がないとは言い切れない』という見解 顕微授精・胚盤胞培養・胚盤胞凍結保存の人工操作を加えれば加えるほど、出生時体重が増加する ことが報告され、これには『ゲノムインプリンティング異常:遺伝子の働きを調整する仕組みに異常が出る病態』が関与している可能性 が指摘されました。

このような複数の疫学調査結果があるものの、なぜか日本においては不妊治療従事者の間で「顕微授精は安全です」「自然妊娠と同じ位のリスクしかありません」「元気なお子さんが生まれています」と語られ続けています。実際のところ「先天異常と顕微授精には因果関係がない」ということを科学的に証明することは極めて困難です。この点を踏まえ、『顕微授精の安全性が明確に立証できていない』現況にあるからこそ、リスクを避けるには因果関係があるという前提で危機管理を行うべきなのではないでしょうか。

※ 出典:MJ. Davies, VM. Moore, KJ. Willson, et.al. Reproductive Technologies and the Risk of Birth Defects, The New England Journal of Medicine, 366: 1803-1813. 2012

流産で自然淘汰されない染色体異常

皆さんは驚かれるかもしれませんが、実は、妊孕性がある健康な精子を造ることができる男性の精液中にも、アポトーシスが誘発されてDNAが傷ついて修復されないままの異常精子(DNA断片化陽性精子)が混在しています 。このDNA断片化陽性の異常精子が女性の体内で受精すると、卵子側のDNA修復機能に依存して精子側のDNA損傷が修復されますが、体外の培養液中で受精した際に どの程度修復されるかは未知の世界です。顕微授精でDNA断片化陽性 の異常精子を卵子に注入して人工的に授精させることにより、卵子側のアポトーシス情報伝達系が活性化され、胚DNA損傷を誘発する可能性 もあります。これは、染色体異常に繋がり、一部は流産という形で淘汰されますが、そのまま発育して出産に至った場合は、染色体異常を持った子供が生まれることになります。

繰り返しになりますが、顕微授精は、DNA損傷等の精子異常を克服できる技術ではありませんので、顕微授精に用いる精子に隠れ異常がある場合には、生まれてくる子どもの健康に影響が生じる可能性がある ことを知っておきましょう。

その他、生殖補助医療のリスクとして 多胎妊娠について

生殖補助医療で胚移植を行う際、妊娠率を上げるために移植する胚の数を単一ではなく、複数個にする場合があります。その結果、多胎妊娠になる可能性が生じます。

多胎妊娠に伴うリスクには、単胎妊娠に比べて妊娠中の合併症が起こりやすい点

合併症が起きると早産の可能性が高まります が、その程度が出生児の予後に大きく関わります 。近年の新生児医療技術の発達により、一昔前よりは改善されているものの、リスクは高いです。多胎妊娠はハイリスクなため、専門性の高い病院で妊娠経過を見守っていく必要があるということを認識しておいてください。

終わりのない不妊治療、顕微授精反復不成功に陥った3つの実例

ここで黒田IMRにご相談にみえた『顕微授精反復不成功』の3組のご夫婦のケースをご紹介します。

【ケース1】これまで責められ続けてきた妻の怒りが爆発

妻の年齢は30代後半で、これまで「精子には問題なく、男性不妊ではありません」。不妊原因は「卵子の老化です」と診断されたことから、顕微授精を繰り返してきたご夫婦のケースを紹介します。

ご夫婦は「精子数も十分、運動率も良好、男性不妊ではありません」「不妊の原因は卵子にあります」「奥様は間もなく40歳。急がなければ時間がありません」「諦めずに頑張りましょう」と言われ、顕微授精を8回試された治療歴がありました。8回の顕微授精を反復したものの、受精率が極めて悪く、胚移植に至ったのはわずか1回のみ 。その1回の胚移植も不成功 に終わりました。

黒田IMRにて精子精密検査を実施した結果、確かに精子数や運動率などの見た目には全く問題が認められず、一般精液検査では「良好精子」と判断できる基準を十分に満たしていました。ところが、運動精子のDNA構造を解析したところ、約80%の精子DNA鎖が切断されている(精子DNA断片化陽性 率 約80% ) ことが明らかになりました。 同時に、他の精子機能異常率も高く、多重隠れ異常精子のタイプであることが判明 このような複数の隠れ異常が見つかり、しかも それぞれの異常率が高い精子のタイプには、その背景に遺伝子異常が関与しており、極めて治療は難航する傾向 にあります 。ご夫婦に「治療を断念する」という見解も視野に入れて お話せざるを得ませんでした。ご説明したその直後、妻の夫に対する怒りが爆発しました。これまで夫から「高い治療費がかかる」「精子採取が精神的に苦痛だ」「君が歳を取っているから妊娠しないんだ」と罵倒され、屈辱に耐えてきたそうで、その場で苦しみを吐露していらっしゃいました。「よくご夫婦で話し合うように・・・」とお伝えしてお帰りいただきましたが、後日妻から連絡があり、「不妊治療を通して、夫との性格の不一致に気付かされました。これは、今後変わることのない事実だという結論に至り、離婚しました」というものでした。もう少し早い時点で精子精密検査に見えてくださっていたら、ご夫婦の関係性は違っていたかもしれません。何とも心の痛むエピソードです。

【ケース2】「希望ある言葉」をかけてくれる前医のもとに戻るも妊娠できず再来院

「男性不妊」と診断され、繰り返し顕微授精を試みたが、なかなか成果に繋がらない。それでも妊娠を諦められず、「希望ある言葉」をかけてくれるクリニックで顕微授精を反復してきたご夫婦のケースです。

ご夫婦は「男性不妊です。顕微授精をしましょう」と言われ、ひたすら顕微授精を繰り返された治療歴がありました。成功に至らず、治療回数を重ねている内に、妻の年齢が40歳になり 、黒田IMRに相談にみえました。

精子精密検査を実施した結果、精子の数が少ない(乏精子症)だけでなく、遺伝子異常による重篤な多重異常精子のタイプであることが判明。 「治療断念」の見解も視野に入れて お話せざるを得ませんでした。

このケースでは、夫は自分に原因があることを理解されて「やっと治療を辞められる」 と安堵なさっていました。一方で妻にとっては、この結果は青天の霹靂だったようです。最終的に「ここまで治療を頑張ってきたのに、今さら諦めるなんてできない」 と言い残し、その時は、これまで通っていらっしゃった、「妊娠するまで一緒に頑張りましょう」と「希望ある言葉」をかけてくれるクリニックに戻る選択 をなさいました。そこからおよそ2年に渡り引き続き顕微授精を反復されたとのことです。

2年ぶりに 再び黒田IMRへ来院された際は「やはり言われた通りでした」 とおっしゃっていました。精子機能解析の再検査と当院での治療を依頼されましたが、結果は2年前と変わらぬ厳しいものでしたので、再び「治療を断念する」見解をお伝えせざるを得ませんでした。今度は納得され、5年以上にわたる長かった不妊治療の終結となりましたが、お帰りになる際のご夫婦の疲れ果てた後ろ姿が忘れられません。心の痛むエピソードです。

【ケース3】夫の両親が登場・最終的に厳しい現実を認める

ご夫婦ともに20代で、とくに不妊原因も明らかにならないまま、顕微授精を反復しても全く成功しなかったご夫婦のケースです。

ご夫婦は黒田IMRを受診する前に、2つの不妊治療施設を受診していました。どちらの施設でも「精子と卵子の状態は良好です。問題ありません」「原因不明の不妊症です」と診断され、顕微授精を6回繰り返されていましたが、受精率が極めて悪く、一度も胚移植になりませんでした 。担当医師からは「若いから、いつかは妊娠できますよ。気長にやりましょう」 と言われていたとのことですが、その時点で治療費がかかっていたこともあり、夫婦の気持ちは「治療を中断する」方向で考え始め、黒田IMRにご相談に見えました。

黒田IMRで精子精密検査を実施した結果、こちらも先述したケースと同様、精子の見た目には異常がなかったにもかかわらず、運動良好な精子の約90%にDNA鎖切断(精子DNA断片化陽性 率 約90% ) 他の精子機能異常率も高い、多重隠れ異常精子のタイプであり、その背景には遺伝子異常があることが判明 治療限界を視野に入れて 考えてください」との見解をお伝えしたところ、ご夫婦は結果を真摯に受け止めて「これまで顕微授精をしても全くうまくいかなかった理由がよく分かりました」 と冷静に返答してくださいました。

ところが数日後のある日、夫のご両親が来院されました。強い口調で「精子の悪い子を生んだ覚えはない」「どういうことか説明してくれ」とおっしゃっており、抑えようのない辛い感情を抱いていることが伺えました。ご夫婦の同意を得た上で、EBMに基づいた正確な精子詳細情報をご両親に開示したところ、両親は「厳しい現実を受け止めざるを得ないです」とおっしゃり、涙を流しながらお帰りになりました。

ご夫婦の年齢が20代と若く 、また一般精液検査では「精子の状態は良好」と判定 されてしまうケースは「成果を期待できない治療の長期化」に陥りやすい典型的なパターン もし精子精密検査をしないまま転院を繰り返していたら、さらに ひたすら顕微授精を反復してしま い、「終わりのない不妊治療」に陥っていたことでしょう。

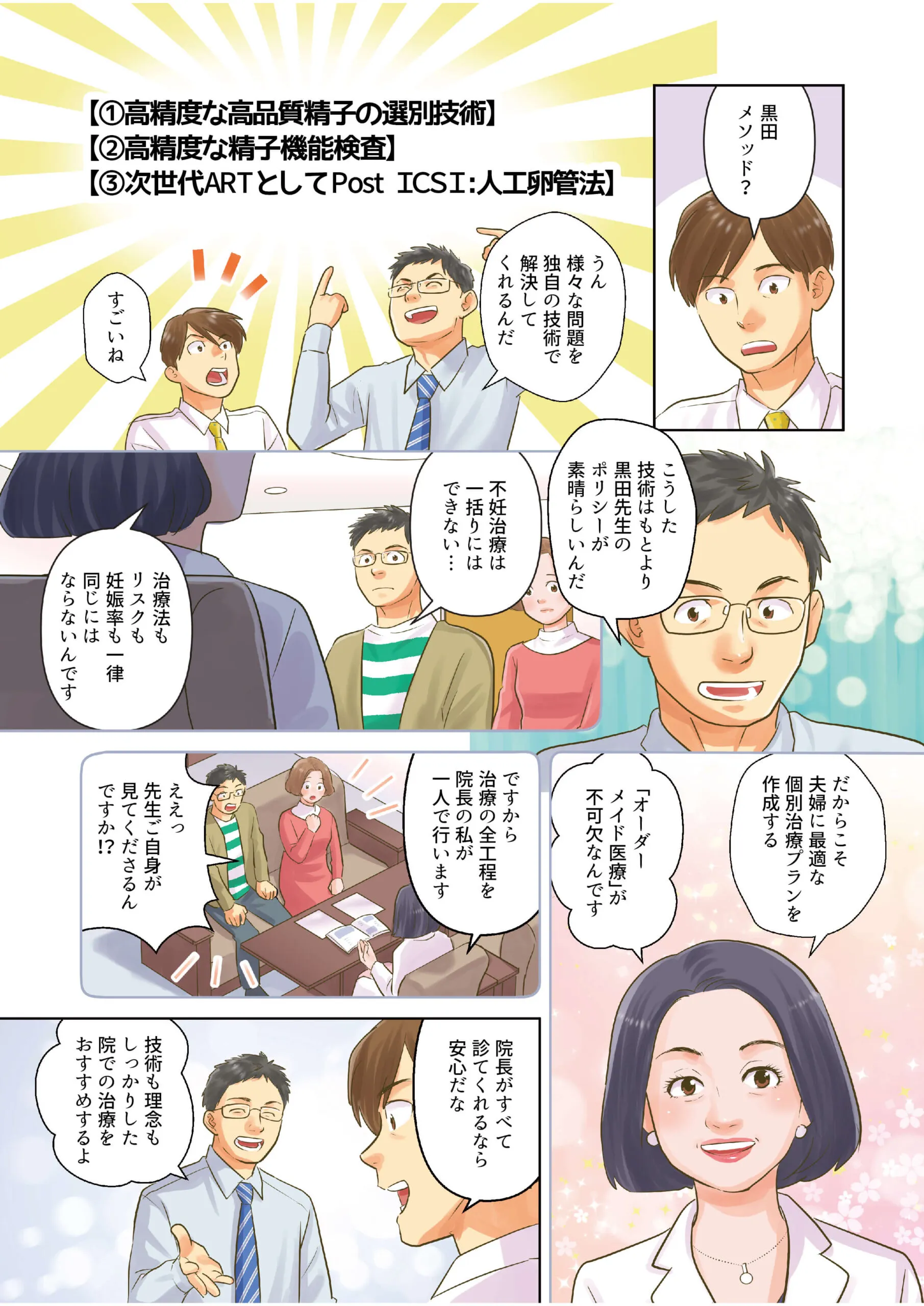

黒田IMRに特化した『顕微授精のリスクを回避できる高効率媒精体外受精法:人工卵管法』について

顕微授精の適応範囲が拡大され、生殖補助医療の約80%を占めるまでに急速普及した理由の一つには、「受精に必要な精子が たったの1匹で良いこと」そして「人工的に授精させられること=受精率を上げられること」にあります。言い換えれば、体外受精には、「沢山の精子が必要」であり、しかも卵子にふりかけても「受精しなかったらどうしよう」という不安が消えない一面が残る ということです。

私たち精子研究チーム(詳細は、黒田IMRホームページを参照ください)は、長年にわたり、臨床の現場に役立てられる『ヒト精子』の基礎研究を進め、その過程で『精子の選別技術の高度化』 に成功し、『高精度な精子検査:精子精密検査』 の確立にも辿り着きました。さらに両法を駆使して、受精に必要な精子数を極限まで節約できる新しい体外受精『人工卵管法』 事前に精子精密検査を行えば、精子の機能に関する正確な詳細情報を把握できますので、体外受精に伴う不安はかなり解消される 「精子の頭部にある、卵子に侵入するために必要な酵素が入った袋(先体)が正常か」「卵子への侵入準備ができているか(先体機能が正常)」 等のEBMに基づいた情報を取得できた上で、体外受精を選択するか否か等を判断できるようになるということです。また人工卵管法 という、 従来の体外受精の100分の1以下 という極めて少ない精子でも受精が可能な 高効率媒精体外受精法 の開発により、 顕微授精を回避できる ケースも増えました。

まとめ

顕微授精は、精子の質が良好であること、言い換えれば、隠れ精子異常がないことを確認できない限り、重大なリスクを伴う不妊治療技術です。世間一般に行われている顕微授精は、精子側の技術努力(高度な精子選別と高精度な精子の質的評価の技術)が極めて乏しい上に、精子機能を軽視しているため、安全であると言い切ることはできません。

黒田IMRが推奨している高度な精子選別法や精子精密検査、微小環境で受精を期待する人工卵管法といった一連の技術は、一般的には普及していないものです。そのため、一般不妊治療施設で顕微授精を検討されているご夫婦には、より慎重になっていただきたいと思います。 このコラムを通して、ぜひ正確な知識を身に付けてください。

「顕微授精も含めて、自分たちに合った、安全で有効な治療方法を検討したい」というご夫婦は、なるべく早い時点で、隠れ精子異常を検知できる高精度な精子検査精子精密検査を受けることをお勧めします。その精密検査の結果が、精子側からの「安全かつ最適な個別治療」の方向性を導いてくれます。