黒田IMRのホームページで繰り返し申し上げてきましたが、治療現場では『元気に泳いでいれば問題なし』、すなわち『運動精子=良好精子』というイメージが定着していますので、WHOの診断基準に基づいた一般精液検査では、主に、精液中の「精子濃度(1ml中の精子数)」「運動率(運動している精子の割合)」「大まかな頭部形態」等を主要な指標として、楕円頭部の精子が「たくさん造られているのか」「元気に泳いでいるのか」を観察しています。

一般精液検査は、スライドガラスに精液を1滴落とし、そこにカバーガラスを載せて位相差顕微鏡で見るだけの手法ですので、何方でも直ぐに実施できるという利便性がありますが、一方で幾つかの課題が残されている検査です。

一般精液検査の弱点は、採取の度に精液量や精子濃度の変動幅が大きく、また精子の中に隠れ潜んでいる様々な『隠れ精子異常』を検知できないため、正確な精子妊孕性を調べることができないことです。

さらに最大の問題点は、一般精液検査で隠れ精子異常が見逃されたまま治療に用いられ、妊娠、出産に至った際に生まれてくる子どもに何かしらの異常を発症させるリスクがあることです。

私たち精子研究チームで開発した分子生物学的な手法による高精度な精子検査(精子精密検査)では、精子の見た目のみならず、一般精液検査で見逃されてきた『隠れ精子異常』の観察を可能にしました。結果として、事前に科学的根拠に基づいた正確な精子詳細情報(精子妊孕性)を取得できるようになりましたので、その方の精子のタイプに「最適」かつ「安全」な男性不妊治療を選択できるようになりました。

顕微授精をかなりの回数繰り返していても全く成果にならない!という、顕微授精反復不成功のご夫婦は、なるべく早い時点で高精度精子検査を受けてください。成果にならない原因は、一般精液検査で見逃されてしまった「隠れた精子異常」かもしれません。やみくもに治療を繰り返すのではなく、まずは精子の質の良し悪しを調べて「顕微授精しても大丈夫な、安全な精子であるか否か」を見極めることをお勧めします。

治療を開始する前に高精度精子検査をして、自身の精子の妊孕性を正確に把握できることにより、「効率的な不妊治療」に取り組めます。是非とも「上手な妊活」をしてください。

以下に、『9項目』にわたる新しい高精度な精子検査(精子精密検査)をご紹介します。多様な隠れ異常を持った精子の写真もたくさん開示しています。「百聞は意見にしかず」ですので、写真を見ることにより ご理解が深まることと思います。

とくに、以下の3項目は重要ですので【必読】です。

2.頭部の内部構造・空胞の検出検査

5.精子DNA断片化・DNA損傷の検出検査

6.頭部の細胞膜損傷の検出検査

1.頭部の外部形状 ・中片部・尾部の形態検査

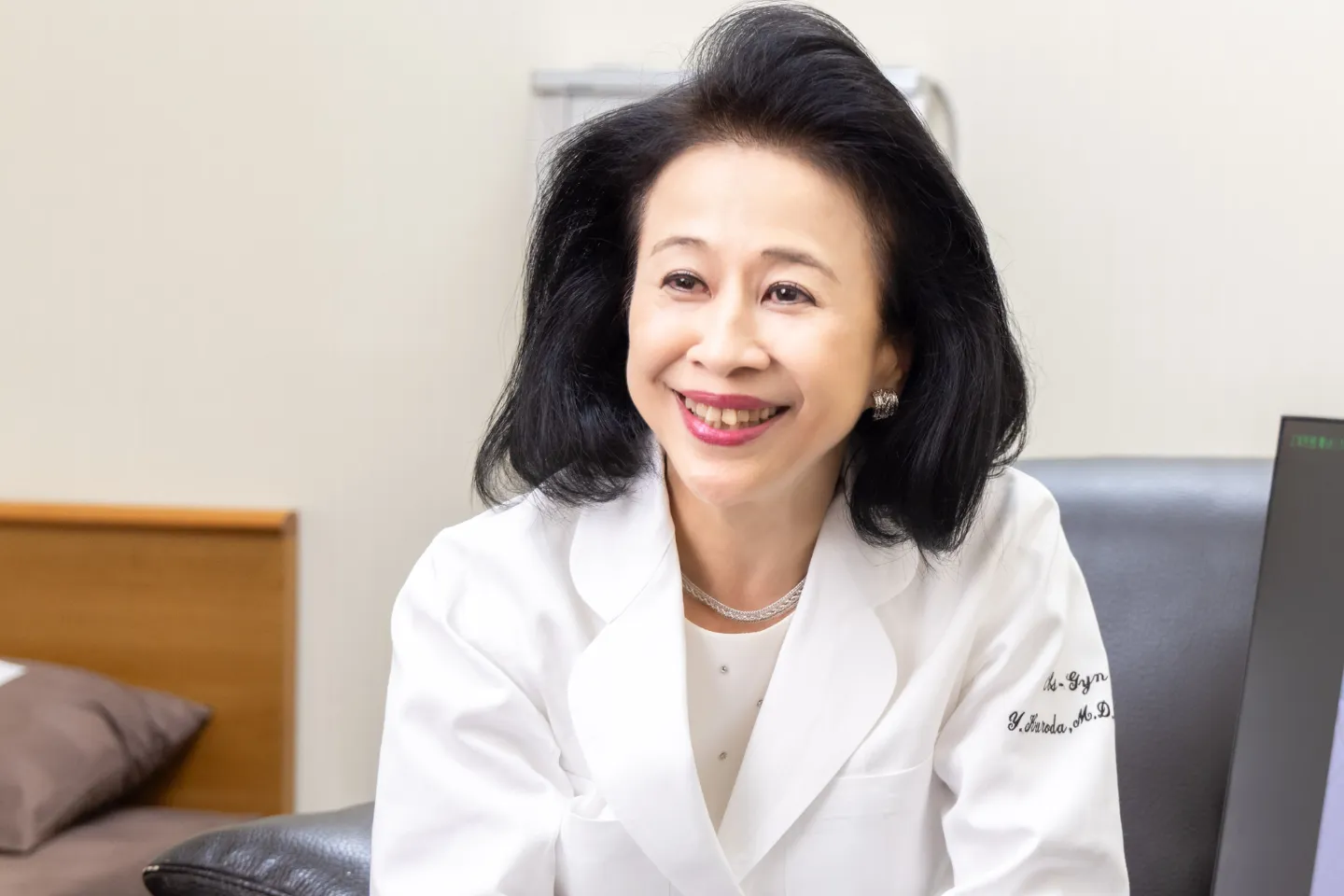

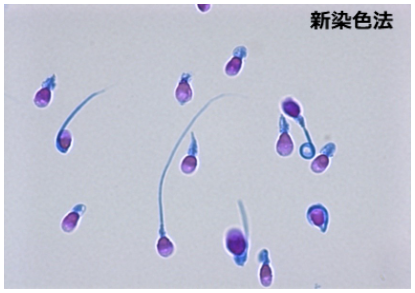

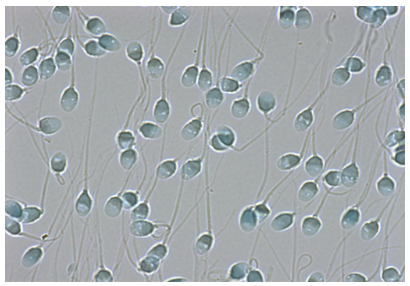

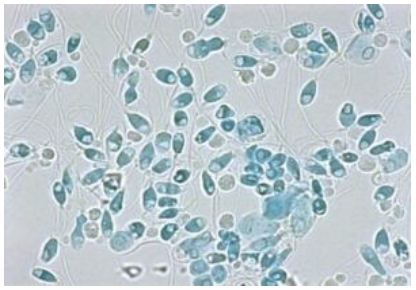

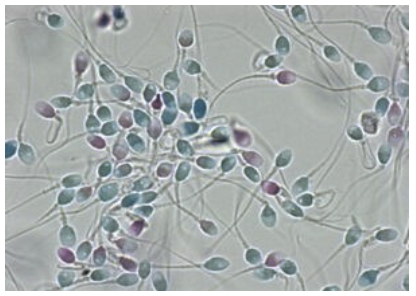

精子は、精巣で造られ始めた時点では未成熟の状態にあり、精巣上体に移動してから成熟を進め、最終的に精巣上体で成熟が完了する段階になると、精子頭部に収納されたDNAが圧縮されて頭部の外周形状が楕円形(楕円頭部)になります。治療現場の「運動精子=良好精子」という認識から、「頭部が楕円形で運動良好な精子であれば正常である」という考え方につながり、「運動精子の頭部外周形状が楕円形か否か」だけを観察する『ディフクイック染色』が広く用いられてきました(写真➀)。

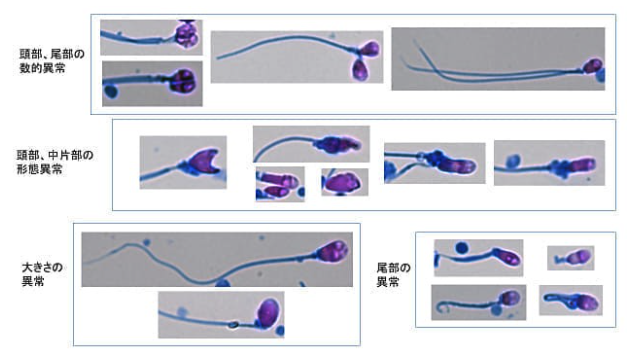

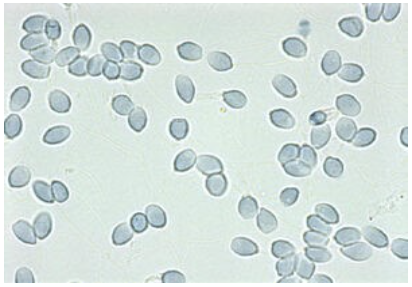

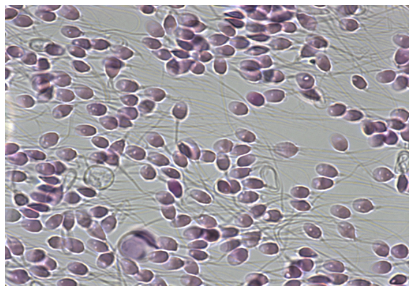

しかし私たち精子チームが研究を進めていく過程で、一見良好に見える楕円頭部の運動精子でも、頭部形状に大小不同があること、また中片部や尾部にも多様な形態異常があることが明らかになり、頭部を赤色、尾部を青色に染め分けて両者の形態を正確に観察するだけではなく、中片部(頭部と尾部の間の部分)の形態も高精度に観察できる新しい染色法を確立しました(写真➁)。

写真➀:従来法のディフクイック染色では、精子頭部の外周形状しか観察できない。

写真➁:新染色法では、一見良好に見える楕円頭部の運動精子でも、頭部形状に大小不同があること、また中片部に多様な形態異常があること、さらに尾部にも欠損やコイル状を呈した形成不全があること等、細かい形態異常が鮮明に染色される。

ヒト精子にだけ見られる現象ですが、以下の写真のように、明らかに頭部のみならず、中片部や尾部の形態が崩壊した異常形態をしている精子もいます。本法により、その形態異常を明確に確認することができます(私たち精子研究チームのヨミドク連載より引用)。

2.頭部の内部構造・空胞の検出検査

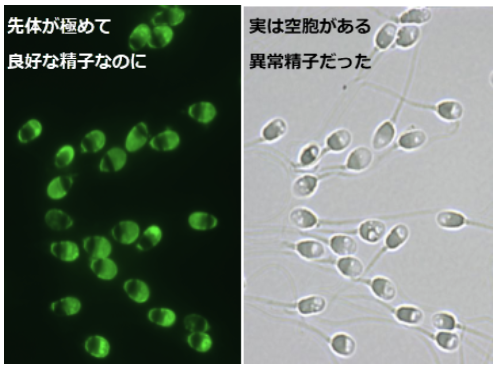

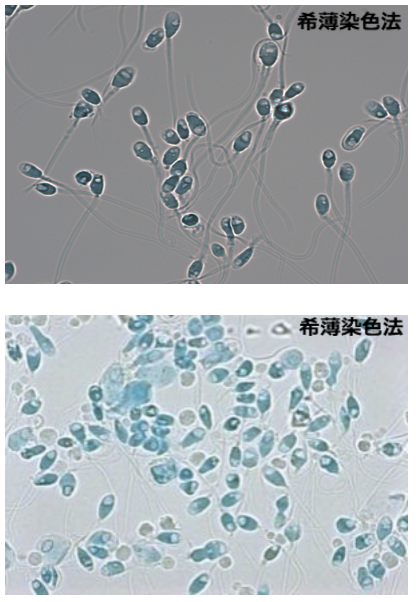

私たち精子研究チームは、一見良好に見える楕円頭部の運動精子の内部に多数の空胞を認める隠れ異常精子が含まれている(写真①)ことを明らかとしました。研究チームは、これを『頭部空胞精子』と呼んでいますが、空胞を観察できる『希薄染色法』を開発しました。

精巣で造られた未成熟の状態にある精子は、精巣上体に移動して成熟を完了し、その最終段階で頭部内のDNAが圧縮されて楕円頭部になるとお話しましたが、その際に「DNAを保護しているタンパク質がヒストンからプロタミンに変わる」というヒト精子に特有な性質に着目した染色法です。置換されたプロタミン同士が架橋して(手をつないで)圧縮された結果、楕円頭部になります。頭部は青色に染まり、空胞は染色されず白く抜けて見えます。

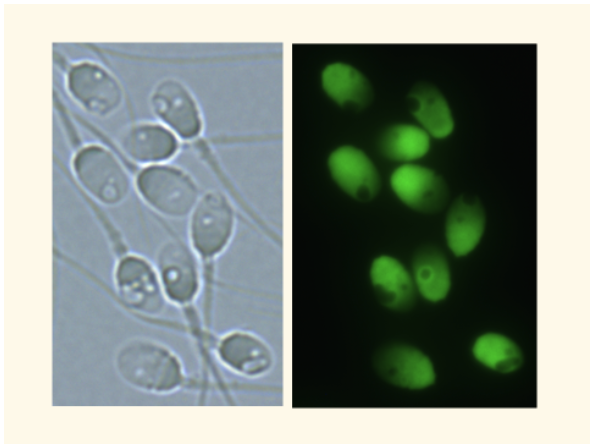

また研究を進める中で、頭部外周形状が楕円形を呈さない、頭部形態異常精子の空胞陽性率は極めて高い(写真➁)こと、空胞の大きさ・数の割合や位置は個人差が大きいことが明らかになりました。さらに精子頭部の空胞化している部分のDNA密度が低いこと(写真③)も明らかにしておりますが、頭部空胞とDNA損傷との因果関係は現時点では不明です。

最初に、楕円形の頭部で、中にも空胞がない正常な運動精子の写真をみましょう。それから、写真➀➁③をみていただき、比較してみてください。

正常:頭部形態は楕円形を呈しており、極めて良好。また頭部空胞率も極めて低い。

写真➀:左と右は同一視野、すなわち同じ精子を示している。(左)楕円頭部の運動精子の先体が極めて良好な精子でも、(右)希薄染色法により、内部に多数の空胞が隠れている異常精子であることが判明する。

写真➁:頭部形態異常精子の空胞陽性率は極めて高い。また希薄染色法により、頭部の中に隠れている空胞の大きさ、数、位置、割合を鮮明に観察できる。

写真③:左と右は同一視野、すなわち同じ精子を示している。(左)精子頭部の空胞部分の(右)DNA密度が低いことが明らかになったが、頭部空胞とDNA損傷との因果関係は現時点では不明である。「不妊治療の真実」幻冬舎より引用。

とくに重要な発見は、黒田IMRにおける臨床集積の結果、顕微授精反復不成功の方の精子を精密検査してみますと 、楕円頭部の運動良好な精子でも空胞陽性率が高い傾向があることが明らかになった点です。「精子が元気に泳いでいる=運動精子である」だけの指標では、頭部空胞がないことを保証できません。

黒田IMRでは、治療開始前に頭部空胞精子率を正確に算出(把握)し、その上で高度な精子分離技術により頭部空胞精子の排除する技術努力をして受精に供しています。

3.頭部の膨潤試験

さらに我々の研究を進めていく過程で、精子DNA中の核蛋白に作用する試薬を添加すると、精子頭部の外周形状が様々であり空胞を認める異常精子(写真➀)であっても、全て楕円形に戻って空胞も消失する(写真➁)ことを明らかにしました。この研究成果は、男性不妊の原因を究明する上で極めて重要な発見であり、「精子形成の最終段階における精子成熟不全があるか否か」を見極める指標になります。私たち精子研究チームは、本検査を『精子頭部の膨潤試験』と命名しました。

写真➀:もともと多数の空胞が隠れている頭部が変形した異常精子だったが、

写真➁:試薬反応後に、空胞が消失して頭部が楕円形に戻った。

4.頭部の先体の構造・局在検査 及び 先体の機能検査

ここでは「精子が卵子に侵入して受精する仕組み」についてお話したいので、最初に「先体反応 せんたいはんのう」という、聞き慣れない言葉の説明をします。

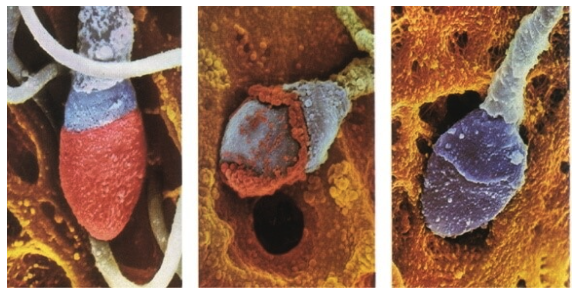

下左の写真の赤色の部分をご覧ください。人工的に赤く着色した部分が「先体」と言われる小器官です。先体は、ヘルメットのように精子頭部の前半部を覆う半円形の袋状をしていて、先体の中には卵子に侵入して受精する時に卵子を覆う殻(これを透明帯という)を溶かすために必要な酵素が入っています。ちょうど良いタイミングで卵子に到達した精子だけが、先体から酵素を放出して透明帯に小さな穴を開けて卵子に侵入し、受精することができます。下中央~右の写真のように、ヘルメットを脱いで(赤い部分を剥がして)、卵子に侵入する準備を完了させます。この一連の仕組みを「先体反応」と言います。下の3つの写真は、先体反応を起こしていく過程で先体部分が外れていく様子です。

これまでは「楕円頭部の運動精子=良好精子」が「先体反応を起こし、卵子に侵入して受精できる精子」と考えられてきましたが、実際には運動精子を用いても卵子に侵入できず、受精しない症例が数多く報告され、その理由として「先体の構造や機能の異常」が指摘されています。言い換えれば、タイミング指導はもちろんのこと、人工授精や体外受精に用いる精子の必須条件の一つとしては、精子が自力で卵子側まで泳いで行き、先体反応を誘起できる正常な先体構造をもった精子であることです。

私たち精子研究チームは、高度に選別した先体、細胞膜、DNA等が傷ついていない運動精子を用いて、先体の内側に局在するマンノース糖鎖を『Concanavalin A染色』して観察する、高精度な先体の構造と機能の評価法を確立しました。

本法により、精液中の精子の何%に「先体が存在しているのか、欠損しているのか」、先体が存在している場合には「先体膜(先体を包み込む膜)が傷ついていないのか」、先体膜に傷はない場合には「卵子側で先体反応を誘起できるのか」に至るまで、正確に検査できるようになり、運動精子でも先体の構造や機能に異常が認められる隠れ異常精子が含まれていることが明らかになりました。つまり、「精子が元気に泳いでいる=運動精子である」だけの指標では、先体がないことを保証できません。

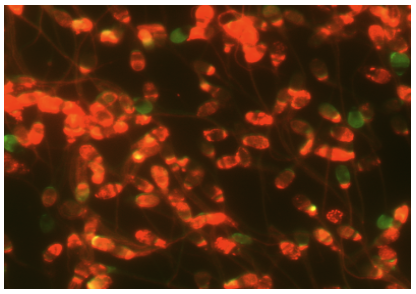

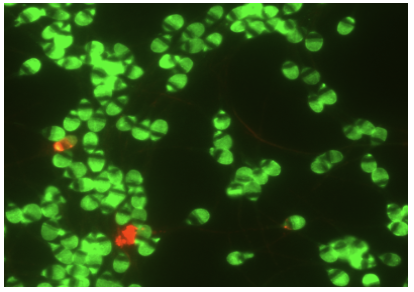

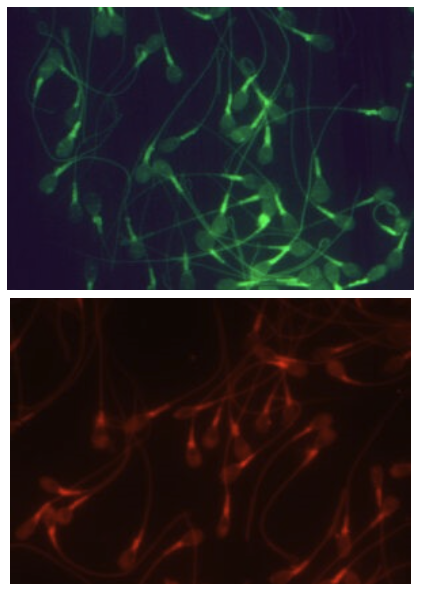

先体が欠損している場合は染色されませんので無色になります。先体が存在しても先体膜が損傷している場合や、先体反応をすでに誘起している場合は赤色(写真①)になります。逆に、先体膜に傷はなく、卵子側で先体反応を誘起することが期待される精子は緑色(写真②)になります。

写真➀:先体膜が損傷している精子や、すでに先体反応を誘起している精子は赤色に染まる。

写真➁:先体膜が正常である精子や、これから先体反応を起こす可能性がある精子は緑色に染まる。

黒田IMRでは、本法により治療開始前に受精できる精子数を正確に算出(把握)できるようになりましたので、精子側の「先体の能力」に見合った「最適な受精法・治療法」を選択し、ご提供できます。

5.精子DNA断片化・DNA損傷の検出検査

最近 私のもとには、すでに長い不妊治療歴があるが なかなか結果にならないご夫婦が、「精子DNAの状態」を詳細に調べて欲しいという趣旨で多く受診されます。結論から申し上げると、当院の高精度な方法で精子DNAの損傷を調べてみますと、軽度な傷も明らかになりますので、大半にDNA損傷率が高いことが明らかになります。逆に言えば、このことが治療成果にならない一因になっていたということです。

~精子DNA断片化検査として「求められる」こと~

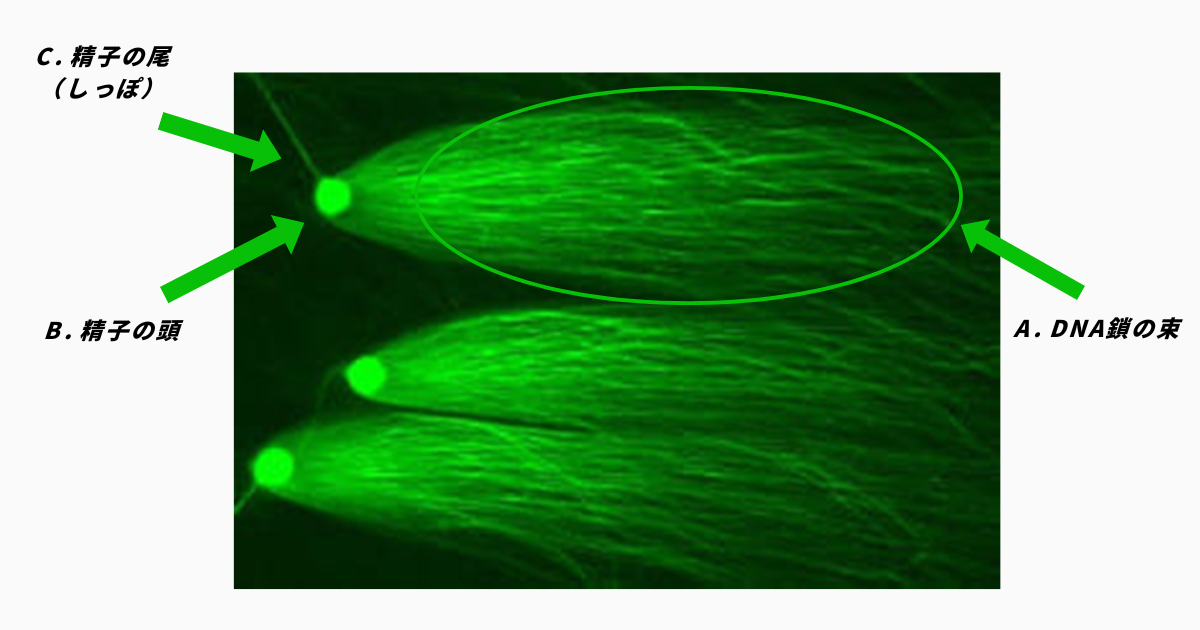

ここで精子頭部の中に収納されている『DNA鎖の束』の写真をみてみましょう。下の写真の緑色の糸の束のようなものは、頭部内のDNA鎖の束(写真A)を酵素で反応させて引き伸ばして緑色に染めたものです。数ミクロンの小さな精子の頭の中には、こんなにもたくさんのDNA鎖の束が圧縮されて収納されています。写真左端に丸くみえる緑色のものは精子の頭(写真B)、頭に繋がっている緑色の1本の糸のようなものはDNA鎖ではなく、精子の尾(写真C)です。

『健康な』命を誕生させる生殖医療において、精子が卵子と受精する際に、この1本1本のDNA鎖に一箇所でも傷があることは許されません。言い換えれば、『安全な』顕微授精をご提供するためには、本来、穿刺注入する1匹の精子には、DNA鎖に一箇所も傷がないことが求められるということです。

この精子DNA鎖の束の鮮明な写真をみることにより、DNA鎖の1本1本の軽度な傷(初期段階のDNA切断)を正確に検知できることに『精子DNA断片化検査として意義がある』ということが伝わったことでしょう。

~精子DNA断片化・DNA損傷が及ぼす影響について~

少し難しいお話になりますが、ここで「DNA断片化・DNA損傷について」解説します。そもそも私たちの体を構成している細胞(体細胞)には、DNAに傷がつくとすぐに修復される仕組みがあります。細胞は、DNA修復に成功すれば生き延びますが、失敗すれば死んでしまいます。一方で、精子は特殊な細胞ですので形成過程でDNAを修復する力を失ってしまい、様々な原因によってできた精子DNAの傷は修復されず、そのまま残ってしまいます。その結果、見かけが元気な運動精子であっても傷ついたDNAを持った精子も混ざってきます。

DNA損傷には、2重鎖切断、片側開裂、酸化的損傷、化学物質による塩基修飾など、色々なパターンがありますが、その中で最も修復が困難なDNA損傷は2重鎖切断です。このDNA損傷が精子で起きた場合に、どのような問題・リスクを生むのでしょうか?

DNAが酷く傷ついた(重度なDNA2重鎖切断)精子が受精に関わった場合、高い割合で胚発生は進みません。中には、低い確率ですが胚発生が進み、妊娠に至ることもありますが、その大半は自然淘汰圧力(流産)により生命の誕生にはなりません。

一方で、DNAの僅かな傷(初期段階の軽度DNA切断)の精子は、受精する機能に問題がなければ受精して胚発生が継続して妊娠、出産に至ります。また受精できない精子でも顕微授精により人工的に授精が可能になると胚発生が進み、同様に出産まで到達します。

運良く受精後に卵子側が備えているDNA修復機構が精子DNAの傷を修復してくれる場合もありますが、ほんの僅かの傷を治すのが精一杯なので、そのDNA修復が不完全に終わってしまった場合には、生まれてくる子どもの健康に何かしらの悪影響を及ぼす可能性、リスクがあります。解りやすく言えば、健康な命を誕生させる不妊治療においては、「精子DNAの僅かな軽度なDNA切断こそ」が出生児へのハイリスクになる最も怖い相手ということです。

➡️ 詳細は【顕微授精のリスク・間違った認識】の項をクリックしてください。

~黒田IMRの「高精度な精子DNA断片化・DNA損傷の検出検査」は、生まれてくる子どもに異常を発症させる原因になる「精子DNAの僅かな傷」を正確に検知できる!~

これまでにも精子DNA断片化を検査する方法は幾つか報告されてきました。その中でも、精子DNA断片化指数(sperm DNA fragmentation Index : sperm DFI)という、簡易式検査キットが現在主流になっています。しかしDFI には、生まれてくる子どもに悪い影響を及ぼす『DNA鎖の1本1本の軽度な傷(初期段階のDNA切断)』を検知できない!という弱点があります。そこで、私たち精子研究チームは、「1本1本のDNA鎖の軽度な傷」を正確に検知できる高精度な精子DNA断片化検出法を開発しました。高度に選別した個々の運動精子において、精子DNA2重鎖切断の僅かな傷(DNA断片の長さ・数)を定量的に(正確に)検知できる高精度な電気泳動法(single cell pulsed field gel electrophoresis)によるDNA断片化検査法です。

本法により、一見良好に見える楕円頭部の運動精子でも、頭部内に収納されるDNAに損傷を認める隠れ異常精子が含まれていることが明らかになりましたが、さらに高精度に精子DNA損傷の種類(どのような損傷パターンなのか)と程度(軽症か重篤か)が判明しますので、精子側から治療に伴うリスクも予想できるようになりました。「精子が元気に泳いでいる=運動精子である」だけの指標では、精子DNAに損傷がないことを保証できないということです。

~ここまで見える!高精度精子DNA断片化検査法におる電気泳動パターン~

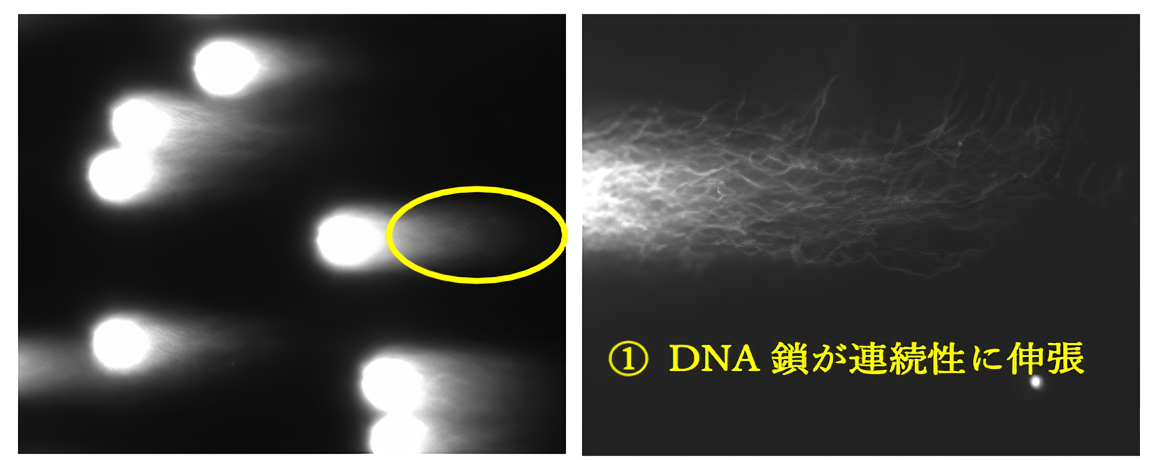

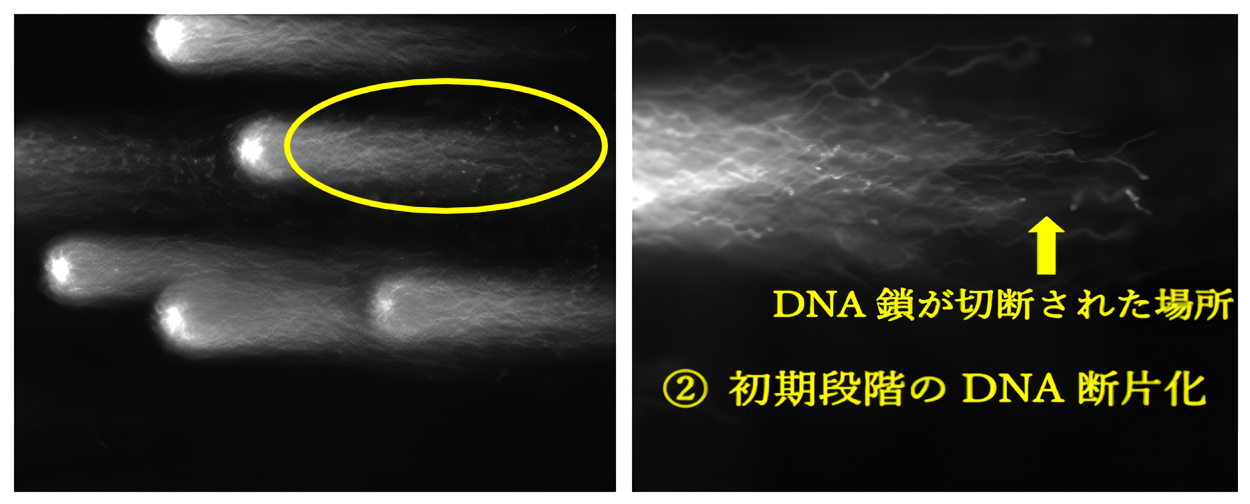

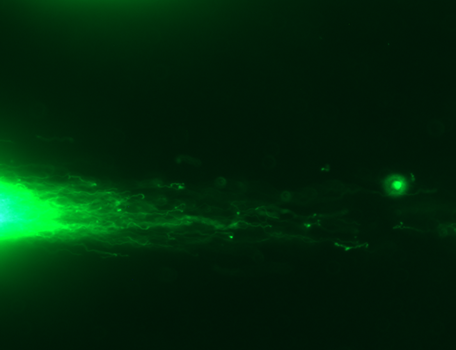

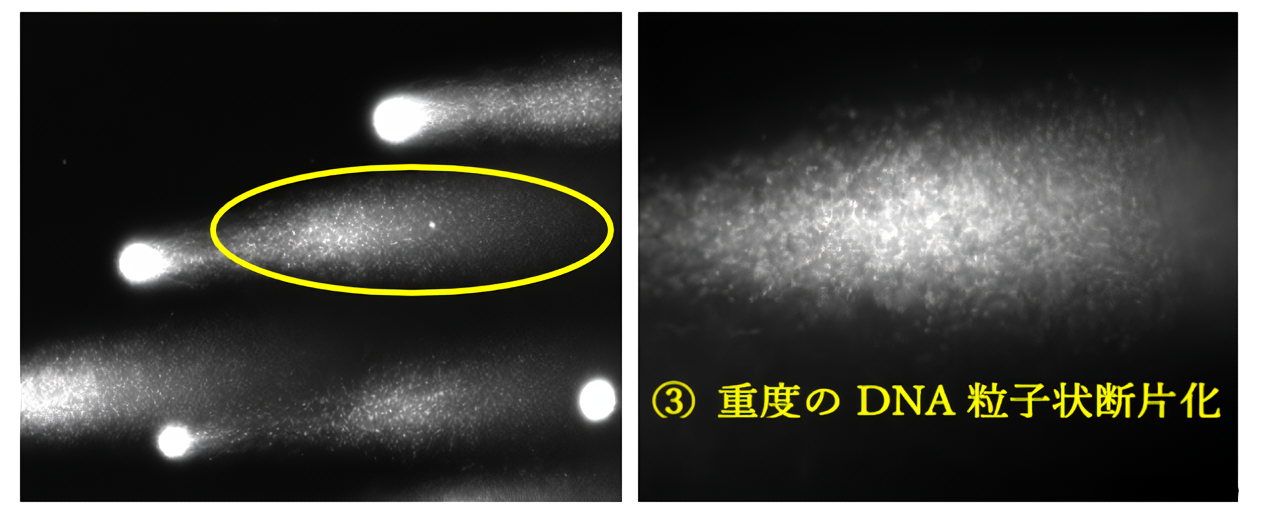

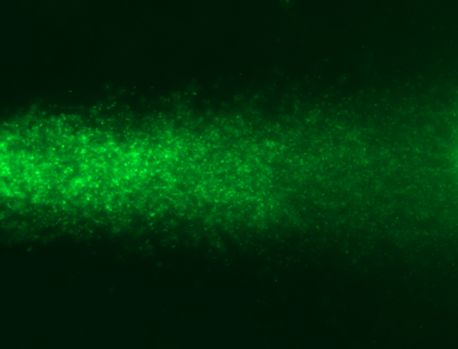

泳動像は、泳動度と断片量の差から、以下の3パターンが観察されます。運動精子の中には、写真①のようにDNAに傷がない正常な「断片化陰性(非断片化)精子」がいる一方で、写真③のようにDNA鎖が重度に切断されて粒子状断片を呈している「重度断片化陽性の隠れ異常精子」も含まれていることが明らかになりました。写真②は、DNA鎖の切断が「軽度な初期段階の断片化陽性の隠れ異常精子」で、伸張したDNA鎖の先に数カ所の切断された長鎖断片を確認できます。写真②や③の精子は、顕微授精を繰り返しても妊娠しなかった(顕微授精反復不成功)方の精子です。

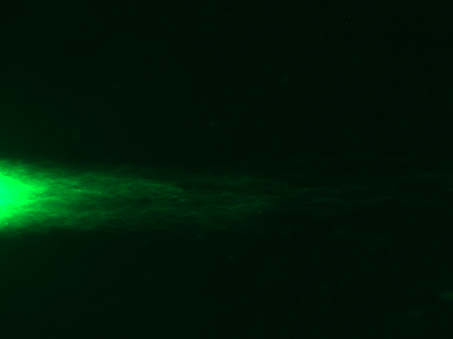

①正常なDNA断片化陰性(非断片化)精子:DNA鎖に切断は認められず「極めて良好」な状態で、数十本の均一なDNA鎖が連続性に伸張しています。【左写真の黄色丸部分を拡大したものが右写真です】

【下は、DNA断片化陰性精子の更に拡大した蛍光写真です】

②初期段階のDNA断片化陽性精子:DNA鎖の切断は「軽度な初期段階」の状態で、伸張したDNA鎖の先に切断された長鎖断片を認めます。【左写真の黄色丸部分を拡大したものが右写真です】

【下は、初期段階DNA断片化陽性精子の更に拡大した蛍光写真です】

③ 重度DNA断片化陽性精子(粒子状断片):DNA鎖の切断は「重度な末期段階」の状態で、断片化の進行に伴って鎖長の短縮と共に断片量が増加し、全てのDNA鎖に連続性が失われた粒子状切断片を認めます。【左写真の黄色丸部分を拡大したものが右写真です】

【下は、重度DNA断片化陽性精子の更に拡大した蛍光写真です】

とくに重要な発見は、顕微授精反復不成功の方の精子を精密検査してみますと 楕円頭部の運動良好な精子でもDNA断片化陽性率が高い傾向があることが明らかになった点です。

当院では、本法により高度に選別した運動精子のDNA断片化陰性精子比率を正確に算出することが可能になりましたので、精子側からの「顕微授精のリスク」を予測した上で、高度な精子選別技術を導入した「安全な受精法・治療法」を選択し、ご提供しています。

6.頭部の細胞膜損傷の検出検査

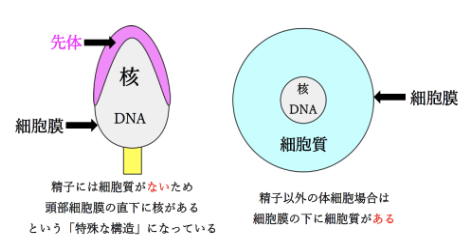

一般的な体を構成する細胞(体細胞)では、細胞膜(精子を包んでいる膜)の直下には細胞質(小器官を含む溶液:下図の水色部分)があり、その下にあるDNAを取り囲んでいます。つまり、DNAは細胞質に包まれているため、細胞膜の損傷がDNAに直結しません。一方で、ヒト精子は体細胞と異なり、細胞質を持っていませんので、頭部の細胞膜の直下にDNAが存在する構造になっています。精子にはクッション効果になる細胞質がないため、頭部細胞膜が損傷されるとその直下にあるDNAの傷害に直結してしまうという弱点を持っているのです。私たち研究チームは、この精子の構造上の弱点に着目し、細胞膜とDNA損傷との関連性について研究を進めました。

繰り返し申し上げてきましたが、治療現場では「楕円頭部の運動精子=良好精子」という認識にありますので、これまで「精子が元気に泳いでいれば、頭部から尾部までの細胞膜は正常である」と考えられてきました。しかし私たち研究チームが、精子頭部細胞膜の「傷」を観察する方法を開発したことにより、一見良好に見える楕円頭部の運動精子の中にも、頭部細胞膜に損傷を認める隠れ異常精子が含まれること、同時にDNA損傷が認められる傾向があることが明らかになりました。つまり「精子が元気に泳いでいる=運動精子である」だけの指標では、「精子頭部細胞膜に損傷がないことを保証できない」ということです。

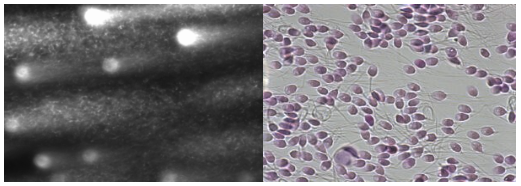

「頭部細胞膜損傷の有無」を検査する方法は、精子の核タンパク・プロタミンに特異的に結合する赤色と青色の色素を使い分けた『色素排除法による二重染色法』ですので、「頭部細胞膜に傷がない正常な精子」は 写真①のように青色に染まり、「頭部細胞膜に傷がある隠れ異常精子」は 写真②のように赤色に染まります。写真②は、顕微授精を繰り返しても妊娠しなかった(顕微授精反復不成功)方の精子です。

写真➀:頭部細胞膜に傷がない精子は青く染まり、傷がある精子は赤く染まる。

写真➁:ほぼ全ての精子の頭部細胞膜に傷があるので、赤く染まっている。

とくに重要な発見は、黒田IMRにおける臨床集積の結果、顕微授精反復不成功の方の精子を精密検査してみますと 楕円頭部の運動良好な精子でも、頭部空胞率とDNA断片化陽性率が高い傾向があることを前述していますが、同時に頭部細胞膜損傷率も高い傾向が明らかになった点です。

顕微授精反復不成功例群のDNA鎖が重度に切断(粒子状断片)されて末期状態を呈している(下図左)背景には、細胞外から活性酸素等の有害物質が頭部細胞膜の傷に浸透し、細胞膜直下にあるDNAを傷害してしまうという、精子の構造上の問題も関与しています。

(左)重度にDNAが損傷されている精子では、(右)頭部細胞膜の損傷も著しい。

命を誕生させる不妊治療において最も怖い点は、頭部細胞膜に傷があり、その傷から細胞外の活性酸素等の有害物質が浸透して細胞膜直下にあるDNAを損傷させても、尾部細胞膜が損傷されていなければ精子は元気よく泳いでいますので、一見良好な精子に見えてしまうという点にあります。この多重隠れ異常精子が治療に用いられた場合、成果に繋がる可能性は低くなりますが、妊娠 出産に至った際には 生まれてくる子どもに何かしらの異常を発症させるリスクがあります。

だからこそ、ヒト精子の頭部細胞膜損傷の観察は、精子DNA断片化検査と組み合わせて行うことにより、「精子の正常性を高精度に判定できる」最も重要な検査になります。

本法の組み合わせ検査の結果は「安全な顕微授精を実施できるか、できないか」、すなわち「顕微授精の限界も含めた、安全な顕微授精の適応を判断する」指標となるからこそ、極めて重要な精子検査項目になります。

7.凍結保存における精子耐凍能力検査

治療現場では「運動精子=良好精子」という認識にありますので、「精子数が少ない」「運動率が低い」といった場合には、科学的根拠に基づいた精子の詳細情報がないまま「運動精子が1匹でもいれば顕微授精で妊娠できます」という説明のもと「即 顕微授精」に展開しています。この流れが男性不妊の診断と治療の現状ですが、『顕微授精のリスク』を踏まえますと、安全に命を誕生させるためには「極力 顕微授精を回避すべき」ということは言うまでもありません。

顕微授精を回避するためにも、少しずつにしても高品質精子を凍結保存して備蓄する技術努力は「精子の貯金」が可能になりますので大切です。しかしここでの問題点は、高度に選別した運動精子でも、凍結保存液と混合して液体窒素 -196℃中で保存した後に融解すると、運動性を失う精子の割合に個人差があることです。高い割合で運動性を失う精子は、凍結保存には向きません。

精子耐凍能力を事前に確認できることにより、「凍結保存が可能なタイプの精子なのか」「全体の何%の精子が凍結保存に絶えられるのか」「1回の治療(受精)に何回分の精子を用意する必要があるのか」に関して正確な目安ができるという利点があります。しかし残念ながら「精子耐凍能力が高く凍結保存が向いている精子なのか、逆に精子耐凍能力が低く凍結保存が向いていない精子なのか」について高精度に検査できる技術をもっている医療機関は極めて少ないのが現状です。

黒田IMRにおける臨床集積の結果、精子耐凍能力に個人差がある背景には、精子細胞膜の強靱性があることが明らかになりました。この結果を踏まえますと、精子凍結保存技術は『精子を貯めておくことが主眼』ですが、「細胞膜が弱く、その結果 細胞膜直下にあるDNAが損傷されてしまう」といった『複雑に相互作用した隠れ異常精子』を排除する手段にもなるという側面をも有します。

黒田IMRでは、精子の「高度な選別」と「丁寧な凍結保存」の両者の技術を組み合わせることにより、品質の高い精子の備蓄に励み、治療の安全性と有効性を向上させる努力をしています。融解後に生き残る精子がたとえ僅かでも ひたすら備蓄を重ねれば 沢山の強い精子の確保に至り、私たち精子研究チームで開発した『人工卵管法』という、受精に必要な精子を極力低減化(可能な限り必要な精子数を少なく)できる体外受精に展開することが可能になります。その結果として顕微授精を回避でき、安全性の向上を図ることができます。

しかし一方で、精子の状態が極めて悪くて精子凍結備蓄ができないケースにおいては、当日の精子で顕微授精せざるを得ないことになります。その際には、顕微授精の安全性と有効性に直結する、穿刺する精子の品質管理が極めて重要になります。

8.中片部ミトコンドリアの形態・局在検査 及び

中片部ミトコンドリアの代謝・機能検査

精子頭部と尾部をつなぐ首の部分を中片部といいます。そこにはエネルギー源を産出するミトコンドリアが存在し、主として精子運動との関連が指摘されていますが、この中片部には胚分割に重要な役割を果たす中心体も存在することから、中片部形態が胚分割に影響することも研究されています。そこで、精子中片部の形態と局在の観察は、精子運動のみならず胚分割に重要な意味を持つ可能性も踏まえ、精子精密検査の項目に加えております。

また同時に、中片部のミトコンドリア代謝機能(内因性酸化ストレス)を観察する手法も合わせて『精子中片部の正常性を見極める』ことで評価精度を上げています。

細く真っ直ぐな形状(下写真・緑蛍光)をした正常な中片部は、ミトコンドリア代謝機能も高い(下写真・赤蛍光)ことがわかります。

9.精子結合抗体検査

(1)抗精子抗体とは?免疫性不妊とは?

排卵された卵子は、卵管の先にある卵管采に取り込まれ、その少し奥の卵管膨大部という場所で遡上してくる精子を待ちます。排卵が近づくと子宮の入り口には、精子が通り抜けやすいように頸管粘液という透明で粘性の高い分泌物が増えてきます。性交により腟内に射精された精子は、排卵期に増える頚管粘液の手伝いもあり、子宮内に泳ぎ上がり卵管を通って卵管膨大部にいる卵子のもとに到達して受精に関わります。一方で、残りの一部の精子は卵管から腹腔内に排出します。その結果、腹腔内の免疫細胞は精子を異物と認識し、精子表面にあるタンパク質に対する抗体を造ります。このようにして産生された抗体を「抗精子抗体」といい、これまで「精子の運動を抑制」したり、「精子同士を凝集」させたりして精子の働きを妨げて受精障害の原因となると考えられてきました。また、抗精子抗体が造られ(抗精子抗体が陽性になり)、妊娠が困難になるケースもあり、これを「免疫性不妊」と言ってきました。

(2)現行の抗精子抗体検査法の問題点とは?

現行の抗精子抗体の検査では、夫の精液に妻の血清を作用させて、精子の運動が抑制されて不動化するか(精子不動化抗体の有無)、また精子同士が凝集するか(精子凝集抗体の有無)等を観察しています。しかし抗精子抗体の有無をみる検査精度は低く、偽陰性(本来 抗精子抗体陽性であるにもかかわらず、陰性の結果になる)を呈するケースが多いという課題が残されています。私たち精子チームが研究を進めていく過程で、その原因は「精液」を用いて検査するところに「落とし穴」があることが明らかになりました。

精子は形成過程で細胞質の消失に伴い、DNA修復能を失いますので、DNA2重鎖が切れたDNA損傷精子が射精された精液中に混在してきます。同時に形成過程における精子の品質管理にアポトーシスの仕組みが関係しており、うまく造れなかった精子のDNA2重鎖を切断して処理します。これらのメカニズムにより、射精された精液中の精子の半数以上はDNAが損傷されています。さらに精液中の精子は、精巣で せっかくうまく造られても射精を待つ(精巣上体で待機している)間に劣化(老化・変性)が進行しますが、その過程で細胞膜、先体、DNA等が損傷され、運動性が失われ、同時に精子の細胞表面の抗原が変性または脱落して抗体がほとんど結合しない低抗原性の状態になります。

つまり現行法では、低抗原性の劣化精子が全体の5-8割を占めている「精液」を対象に検査していることから、偽陰性(本来 抗精子抗体陽性であるにもかかわらず、陰性の結果になる)を呈していたということです。

(3)これまでの「抗精子抗体陽性=精子運動の抑制」という固定概念が覆されました

私たち精子研究チームでは、精液を使用しない高精度な抗精子抗体検出法を確立しました。本法では、妻の血清中から免疫グロブリン(異物が体内に入った時に排除するように働く機能を持つタンパク質=抗体)を精製し、選別運動精子(高度な精子選別技術により低抗原精子を排除した上で、さらに細胞膜や先体、DNAに傷がない運動精子を選別)と培養して免疫2重染色を行います。

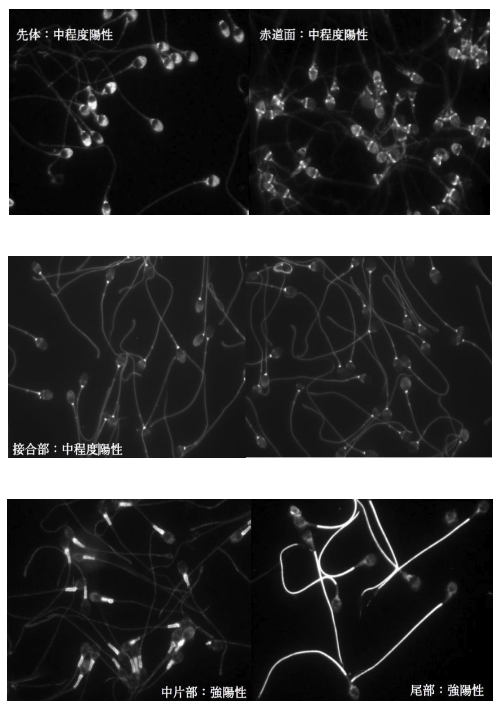

その結果、精子の様々な場所(抗原)に抗体ができることが明らかになりました。しかし現時点では「精子のどの場所(頭部、赤道部、接合部、中片部、尾部)に抗体が結合したら、どの機能が障害されるのか」は不明ですが、様々な写真(下写真)を見ていただくことにより、精子免疫性の複雑さがお解りいただけることでしょう。

ここで重要なことは、抗体が精子に結合しても、必ずしも精子機能に悪影響を及ぼすわけではないことが明らかになったことです。例を挙げますと、尾部に多量の抗体が結合しても必ずしも運動が低下するわけではなく「抗精子抗体陽性=運動抑制ではない」ことが判明しました。そこで私たちはこの検査『精子結合抗体検査』と改名しました。

(4)「精子自己抗体陽性」のケースへの対処法は?

頻度は低いですが、夫が自分の精子に対する抗体「自己抗体」を産生してしまう場合があります。本来、精子が血液中に混入することはありませんが、例えば、精巣炎や精巣上体炎、陰部外傷、パイプカット手術等により、精子と血液が混ざる状態になりますと、免疫細胞が精子を異物と認識し、精子表面にあるタンパク質に対する抗体を造り出す可能性があります。その結果、自己抗体として抗精子抗体が産生されます。この精子自己抗体産生の有無を見極めるためには、選別した夫精子の表面に抗体が結合しているか否かを観察する必要があります。

【精子の間違った認識】の項で述べたように、隠れ精子異常は先天性(遺伝子異常)である場合が多いので治療が難航しますが、この精子結合抗体の問題は後天的な問題です。要するに、精子が抗体に触れることなく、卵子内に侵入して受精できれば良いわけですから、精子結合抗体の有無は「人工授精か、体外受精か、顕微授精か」治療法を決定する重要な指標となります。簡単にお話すると、精子結合抗体検査の結果が、① 陰性の場合は→人工授精、② 陽性の場合は→体外受精、③ 夫自己抗体陽性の場合は→顕微授精への展開を考慮する等、最適な治療指針を決定できます。これから妊活を始めるご夫婦やタイミングや人工授精で なかなか妊娠できないご夫婦には、高感度の精子結合抗体検査を試みることをお勧めします。